Presentación

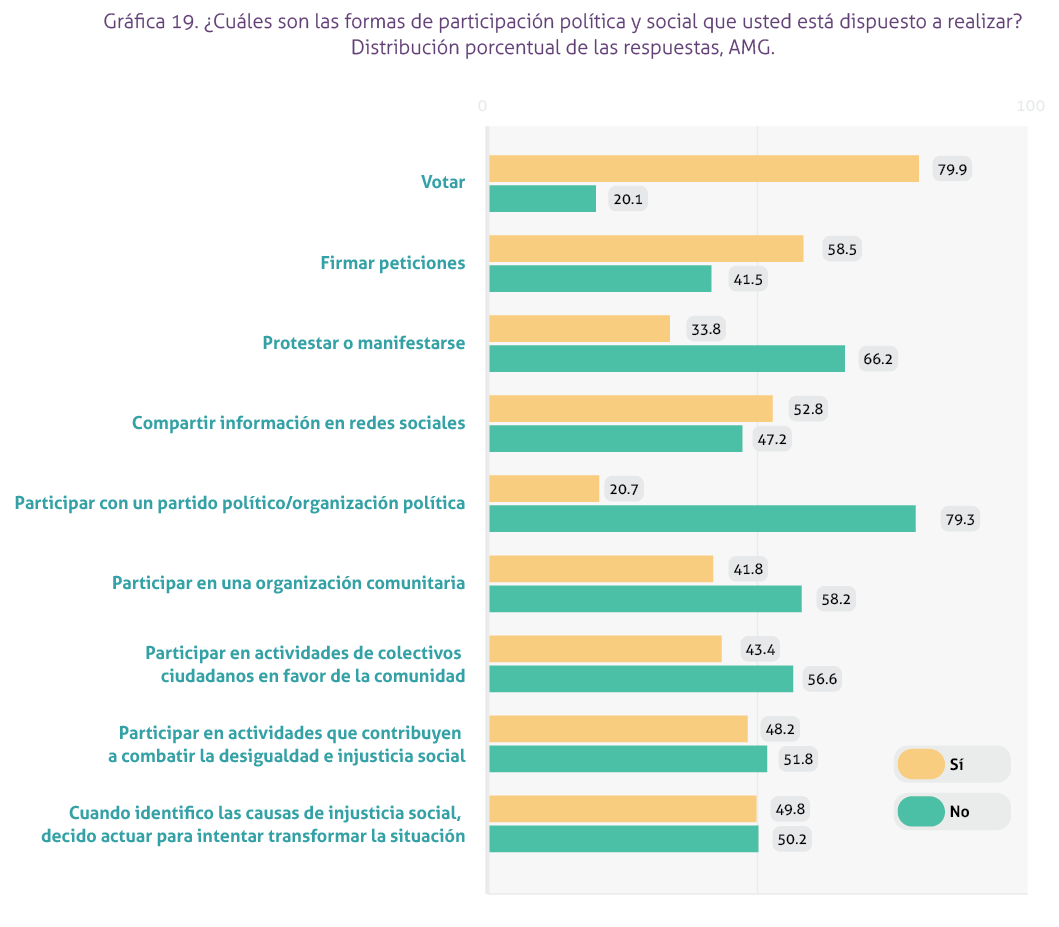

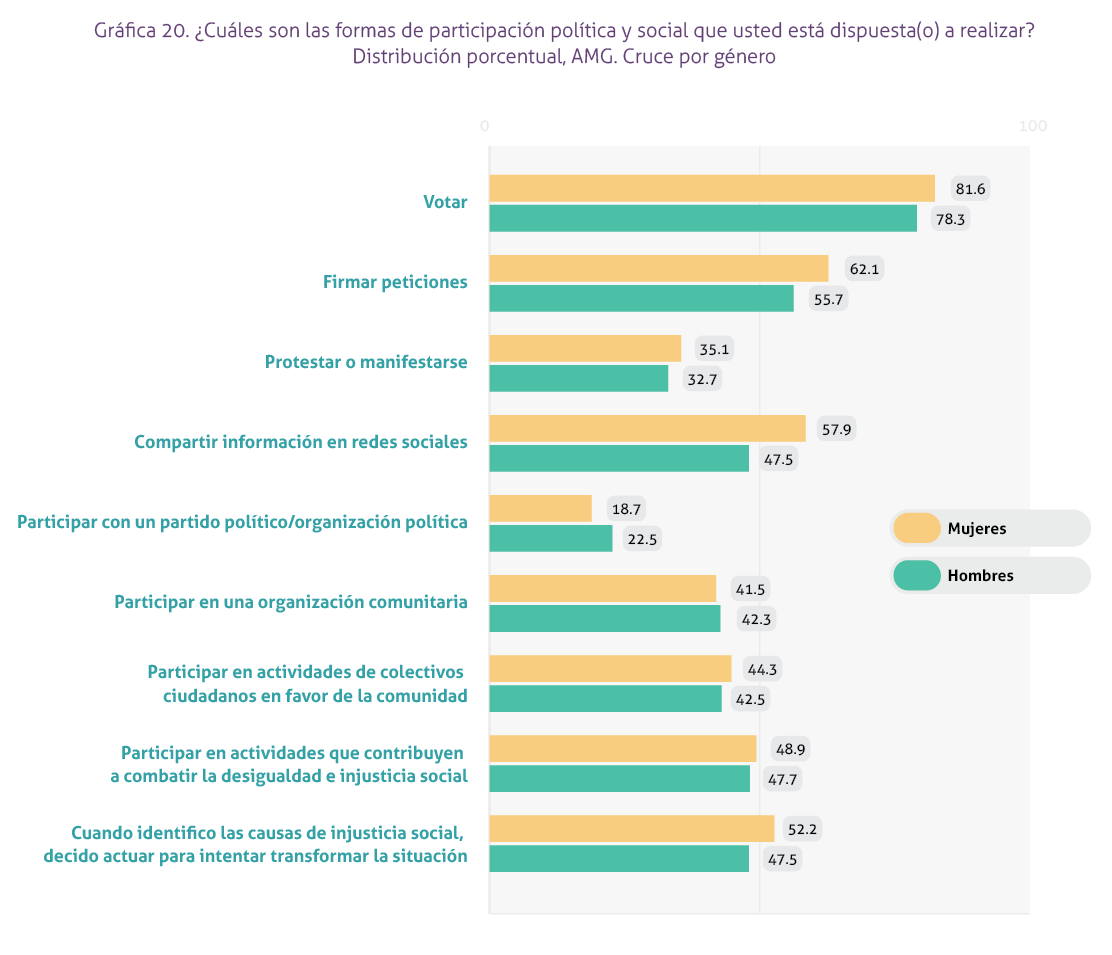

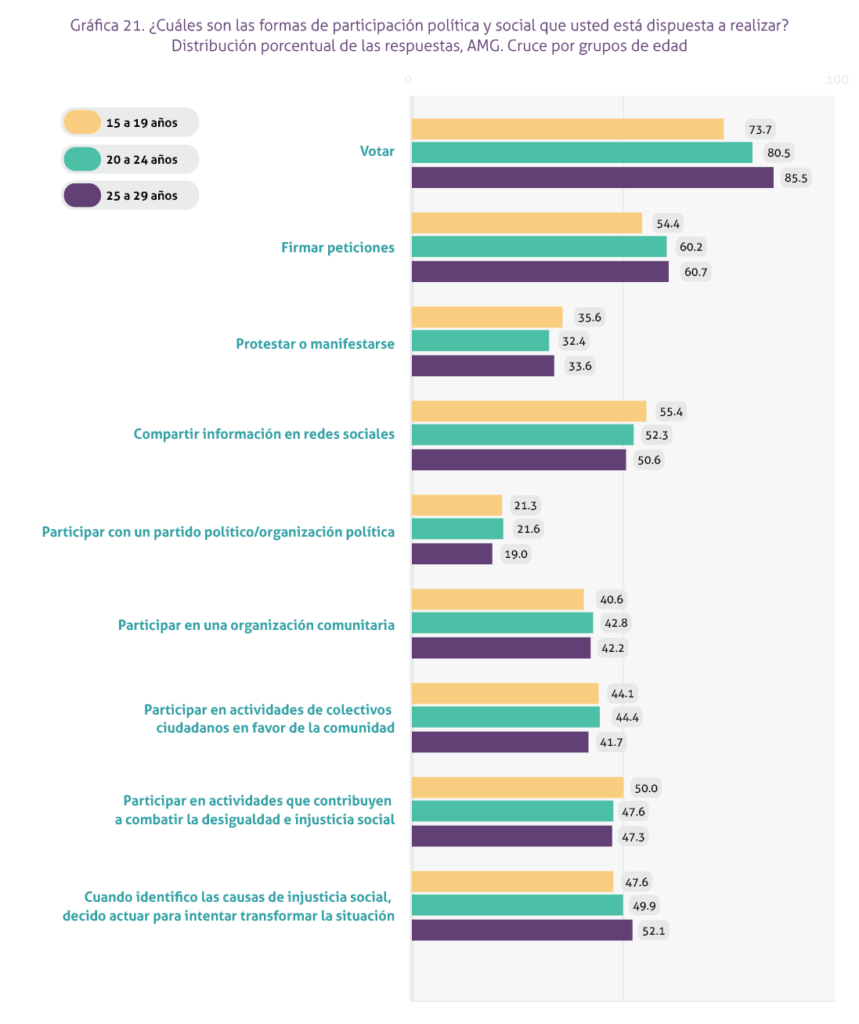

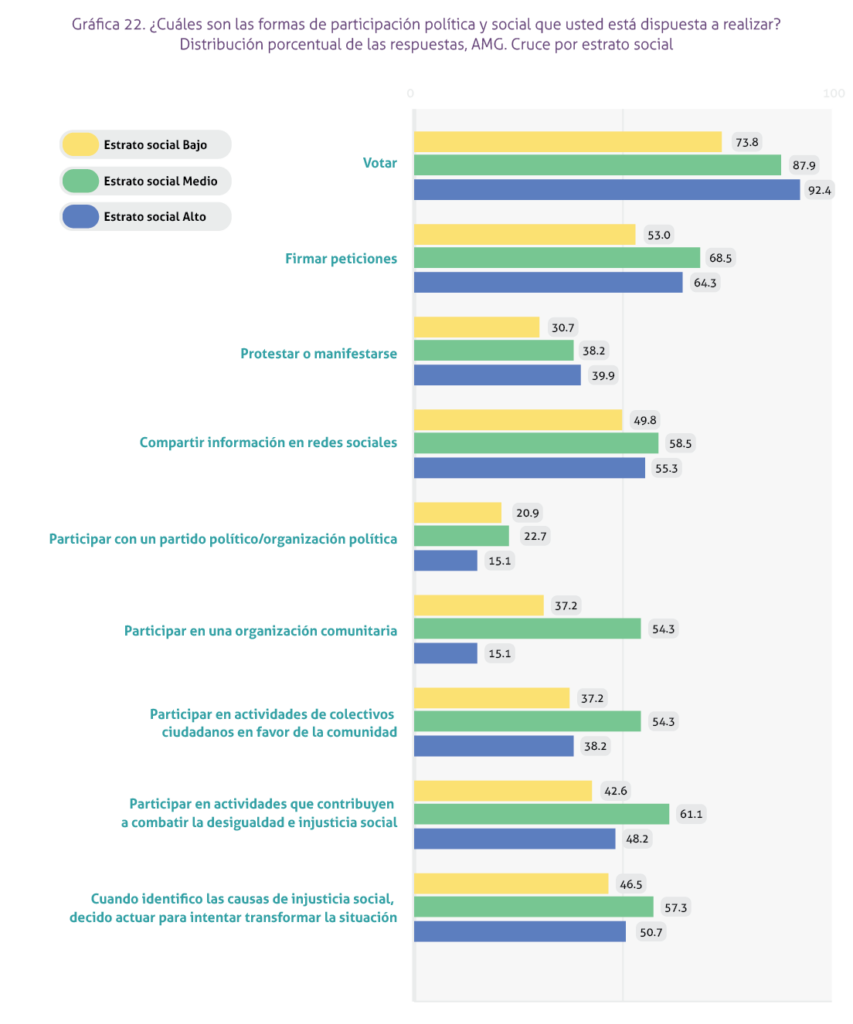

Las jóvenes, los jóvenes entre 15 y 29 años. ¿Cómo experimentan su vida en comunidad? Al menos desde las categorías que les planteamos en la encuesta que Corporativa de Fundaciones y Jalisco Cómo Vamos pusimos en práctica hacia finales de 2021. Su incorporarse a la comunidad que les corresponde supone que hay una ciudadanía que ponen en práctica, es decir, modos de interactuar con las y los demás, que calibramos, otra vez, a partir de modalidades de participación sobre las que inquirimos a los encuestados.

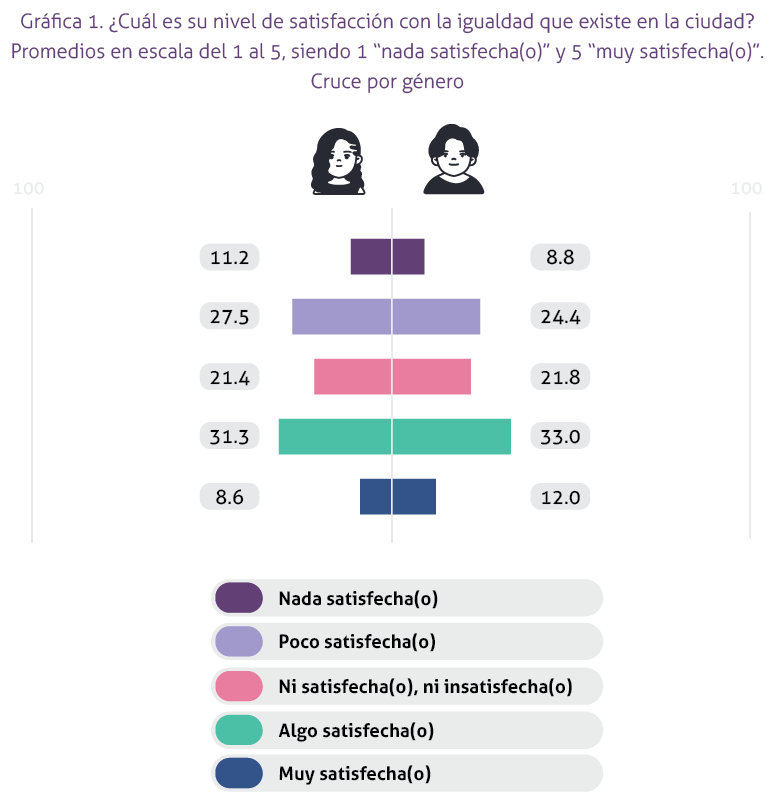

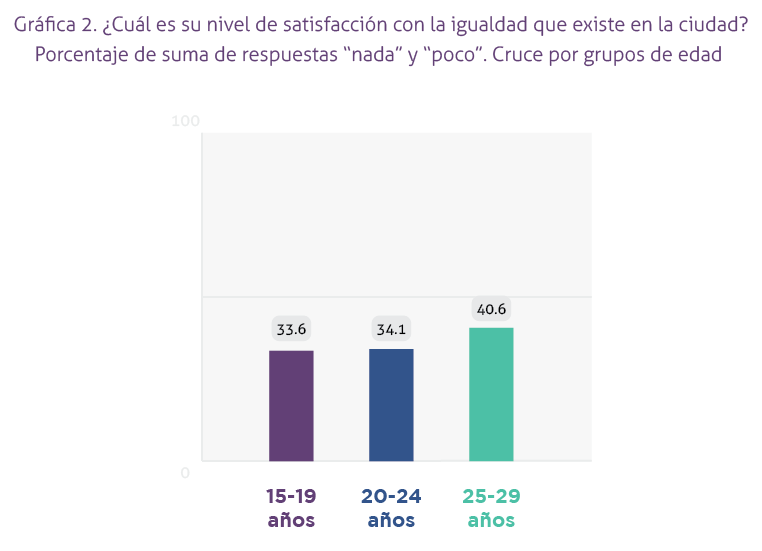

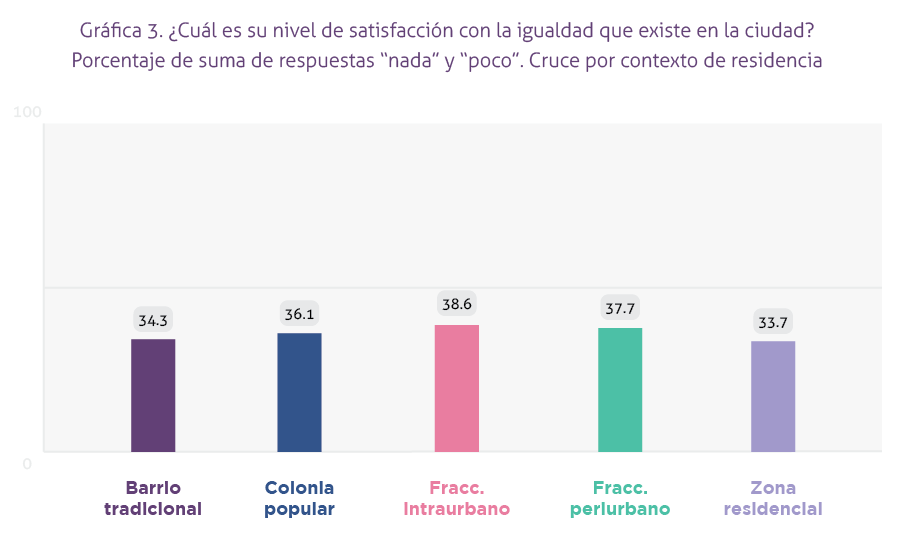

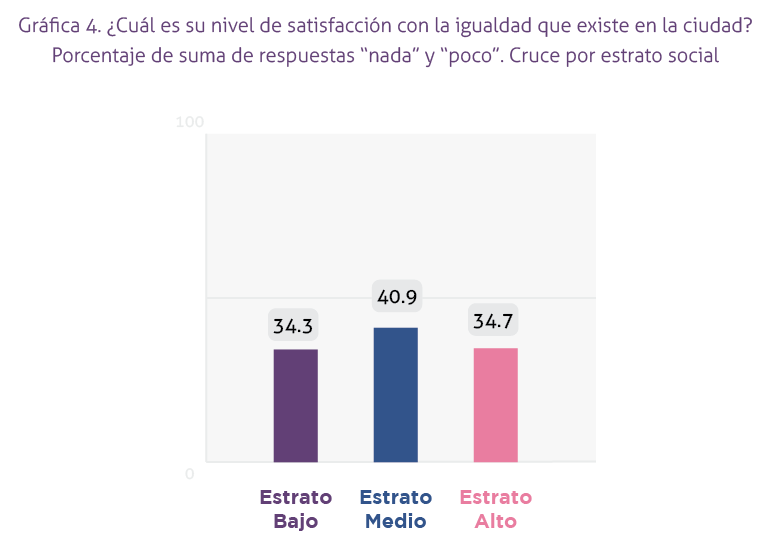

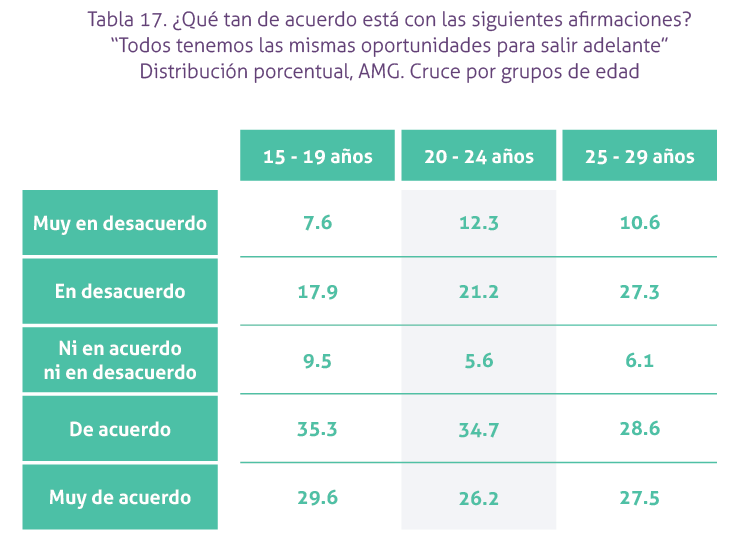

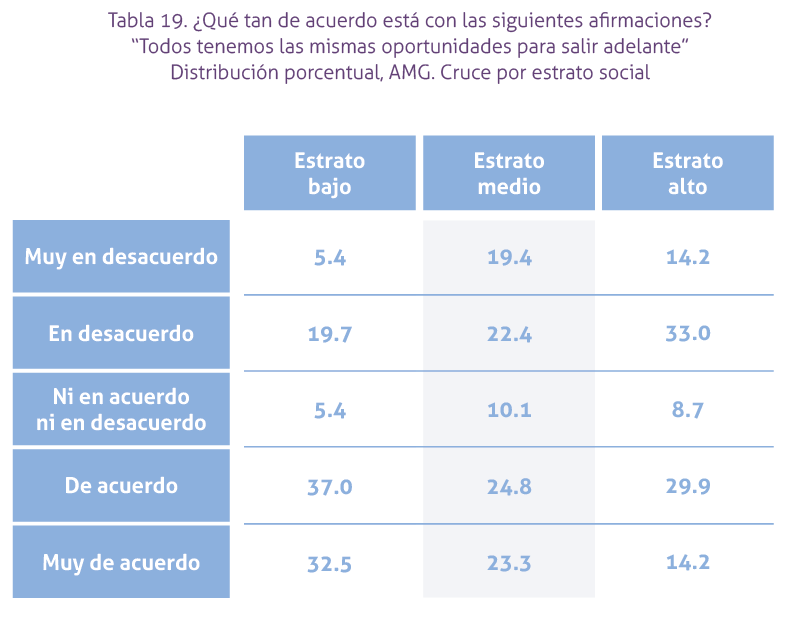

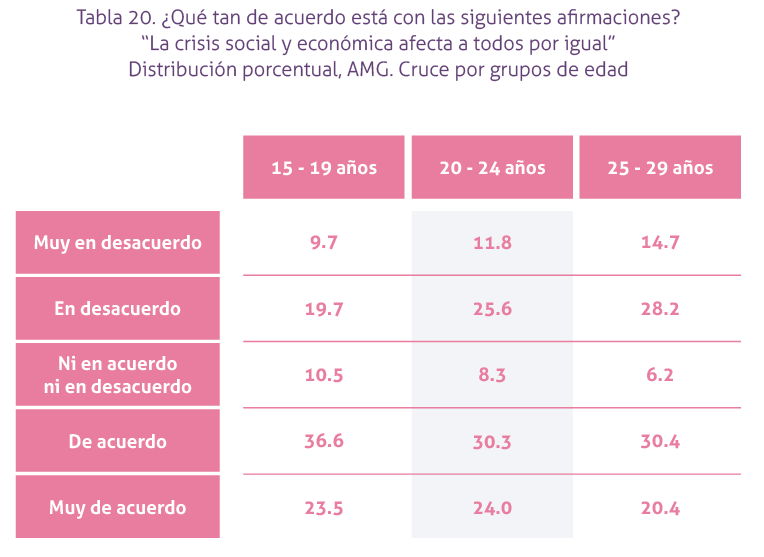

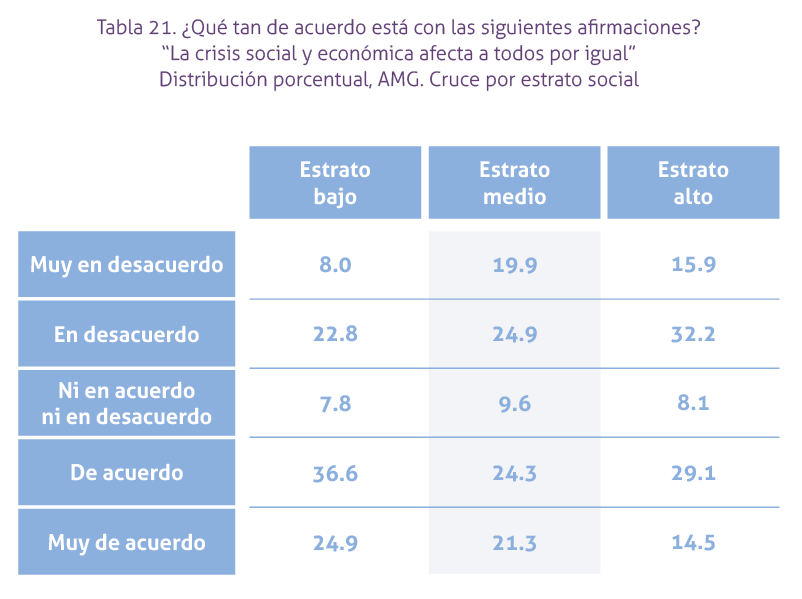

Ser parte de un grupo social inmiscuye la noción de igualdad que cada cual percibe respecto a quienes conforman ese grupo. Y ese ser parte puede ser intencionado o no; en el caso de una ciudad y de una colonia o barrio, hay una especie de fatalidad: no siempre elegimos en donde vivir, y menos los jóvenes. En el estudio que aquí presentamos, la poca o ninguna satisfacción con la igualdad que reconocen es similar, 34%, para quienes están entre 15 y 19 años, y para las mujeres y hombres de 20 a 24. El porcentaje da un salto de seis puntos al pasar al rango de 25 a 29. ¿Será que a mayor edad la experiencia vita enseña que nos vamos “desigualando”? Por cierto, los jóvenes que ocupan el estrato socioeconómico medio son los más descontentos con la igualdad que sienten.

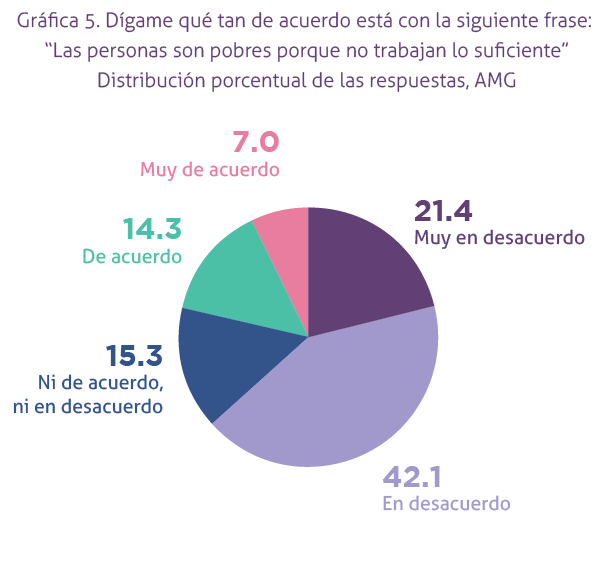

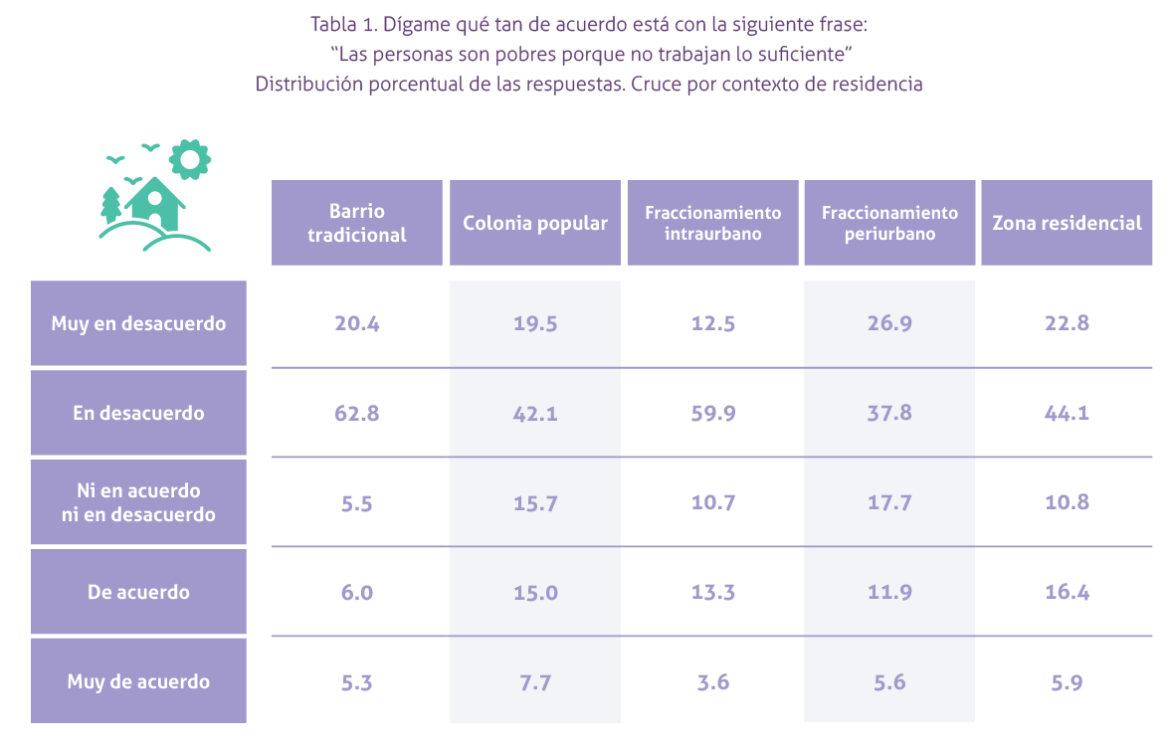

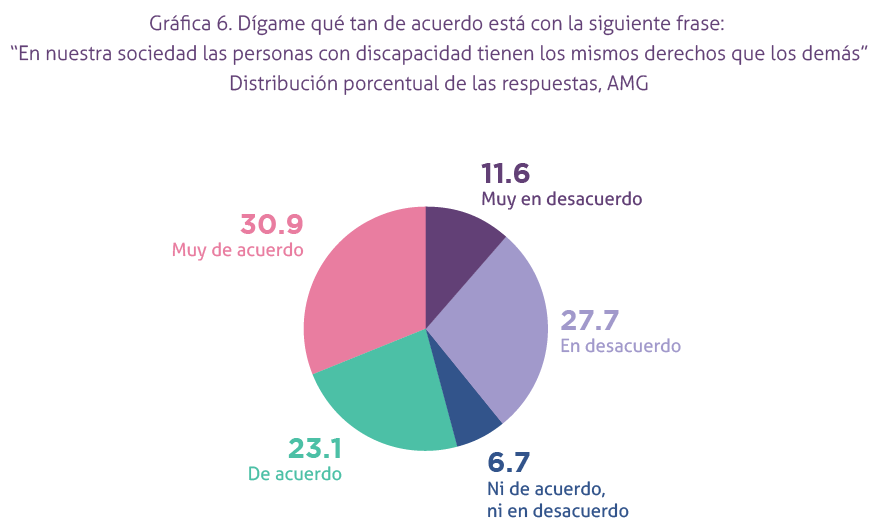

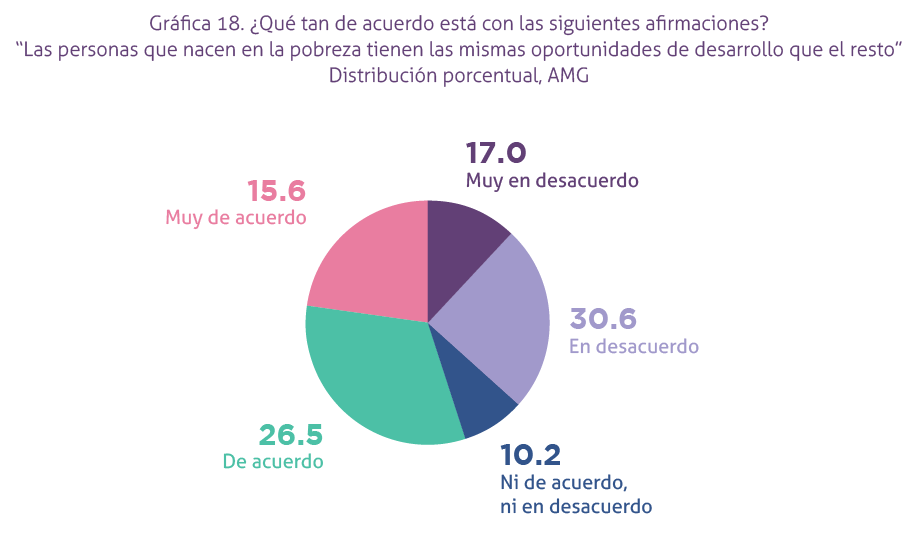

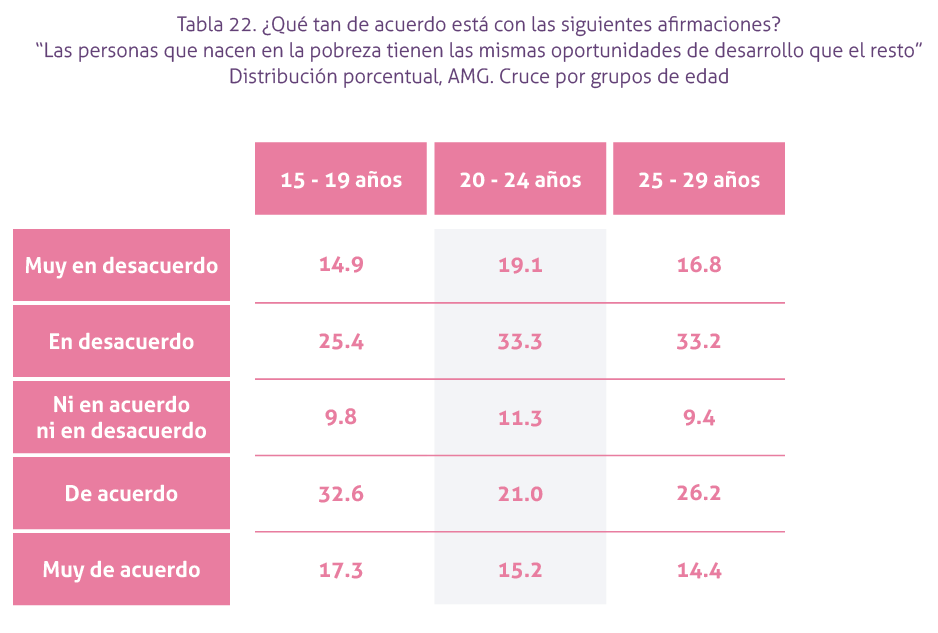

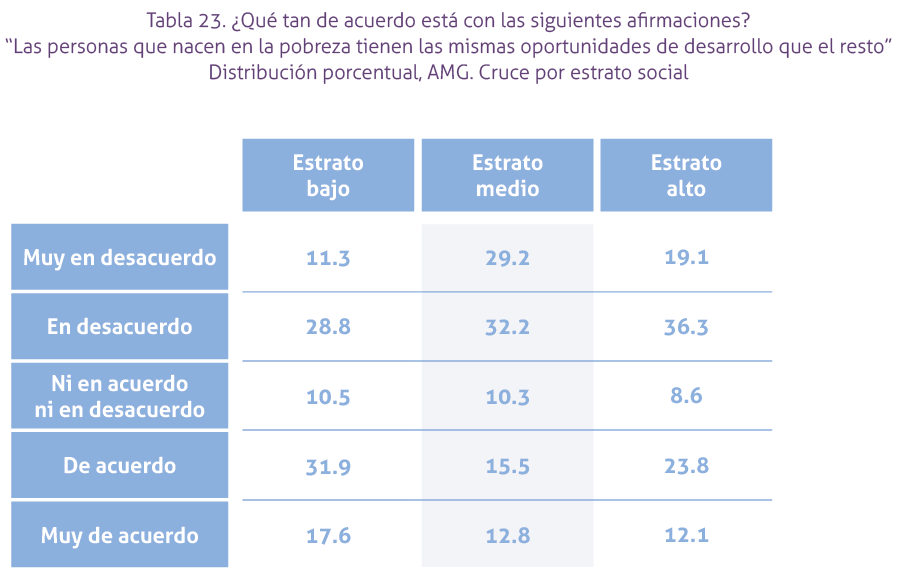

Y si en una representación alta la igualdad produce insatisfacción, cuál es la relación de este grupo etario, de 15 a 29, y la de sus subgrupos, con la pobreza. ¿Consideran que los pobres son pobres porque no trabajan lo suficiente? Lo que muestran las respuestas en las páginas siguientes es interesante, así como lo que opinan las y los entrevistados sobre los derechos de las personas con discapacidad.

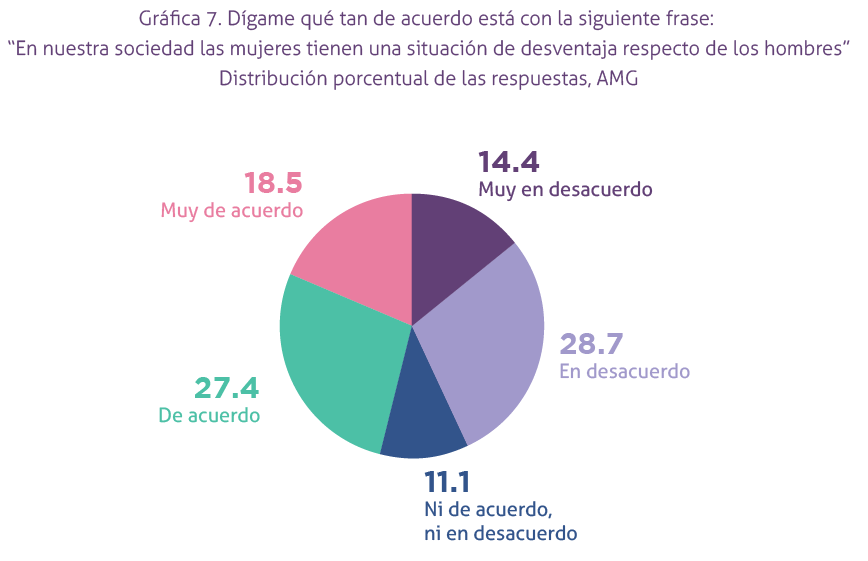

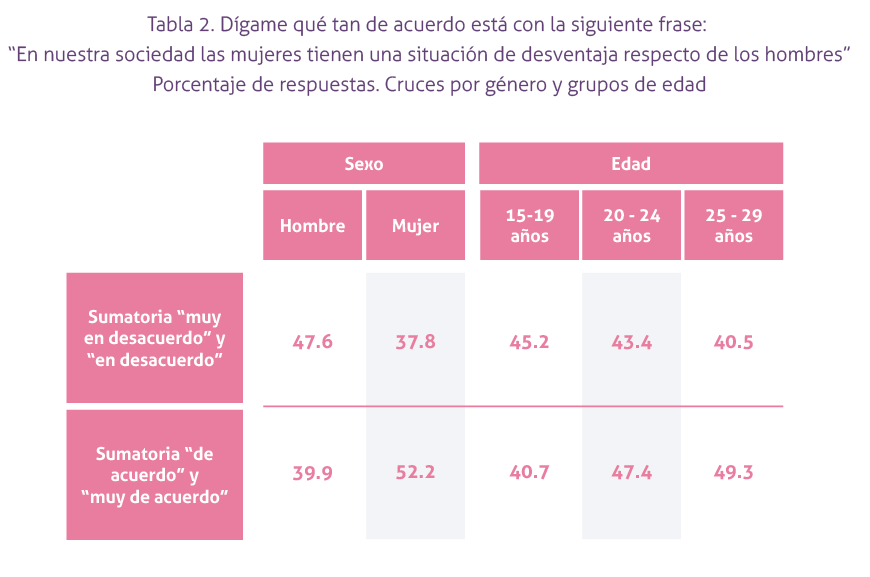

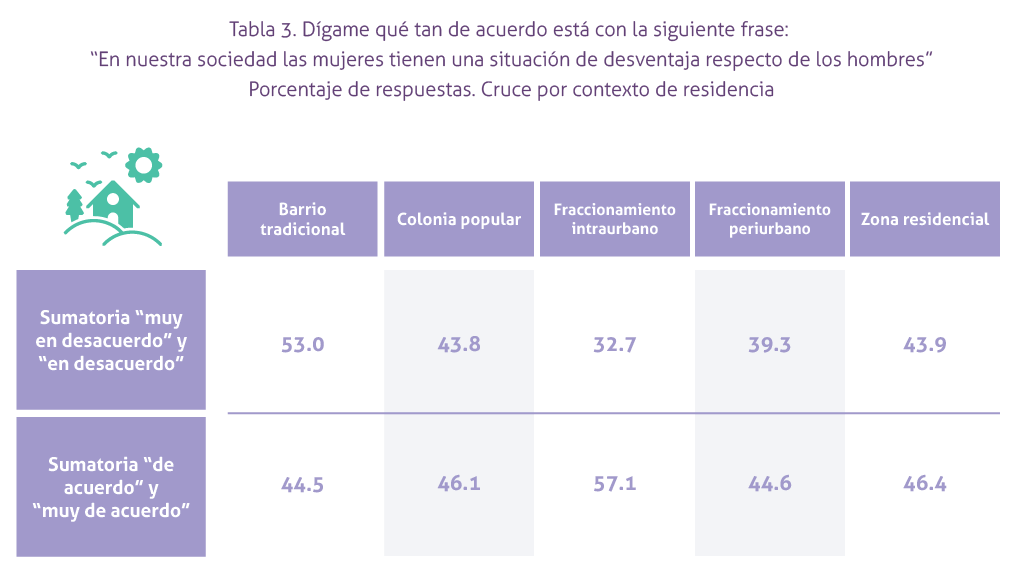

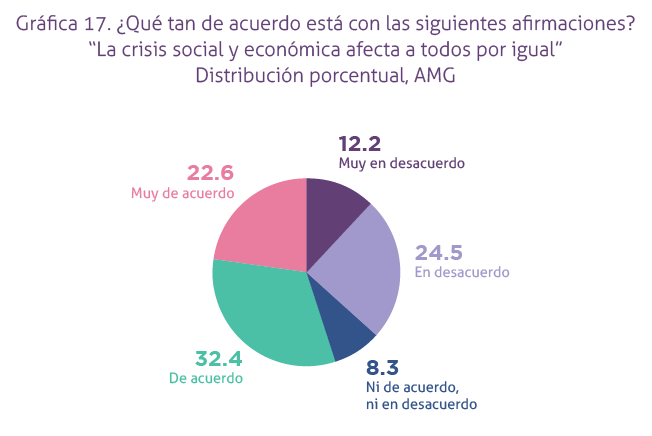

Por lo pronto, en las páginas de esta parte 4 del estudio Bienestar de Jóvenes en Guadalajara, encontrarán además que 46% de las y los jóvenes están de acuerdo o muy de acuerdo con la expresión “En nuestra sociedad las mujeres tienen una situación de desventaja respecto a los hombres”, casi uno de cada dos, pero 43% no están de acuerdo, en alguna medida; lo que apunta a una polarización, quizá entendible entre la población que incluye todas las edades, pero ¿entre las y los jóvenes? Se debe quizá a que el avance que queremos pensar hemos conseguido en la igualdad de géneros no es tanto, un dato de muestra: entre las mujeres de la muestra, 38% estuvo en desacuerdo y muy en desacuerdo con la manifestación de que ellas mismas estén en desventaja comparadas con los hombres.

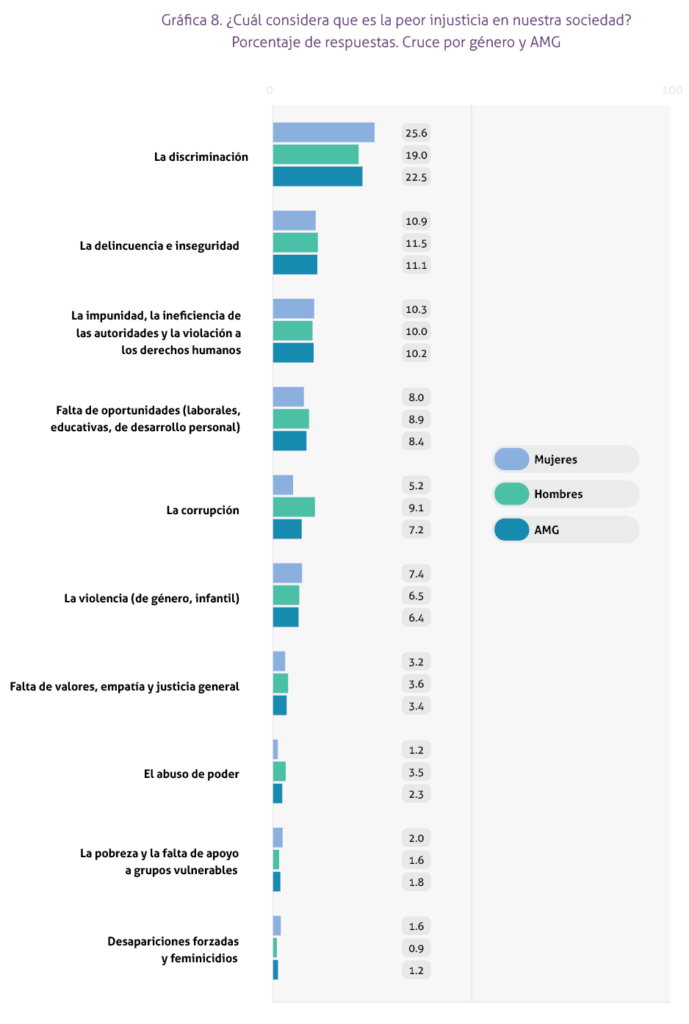

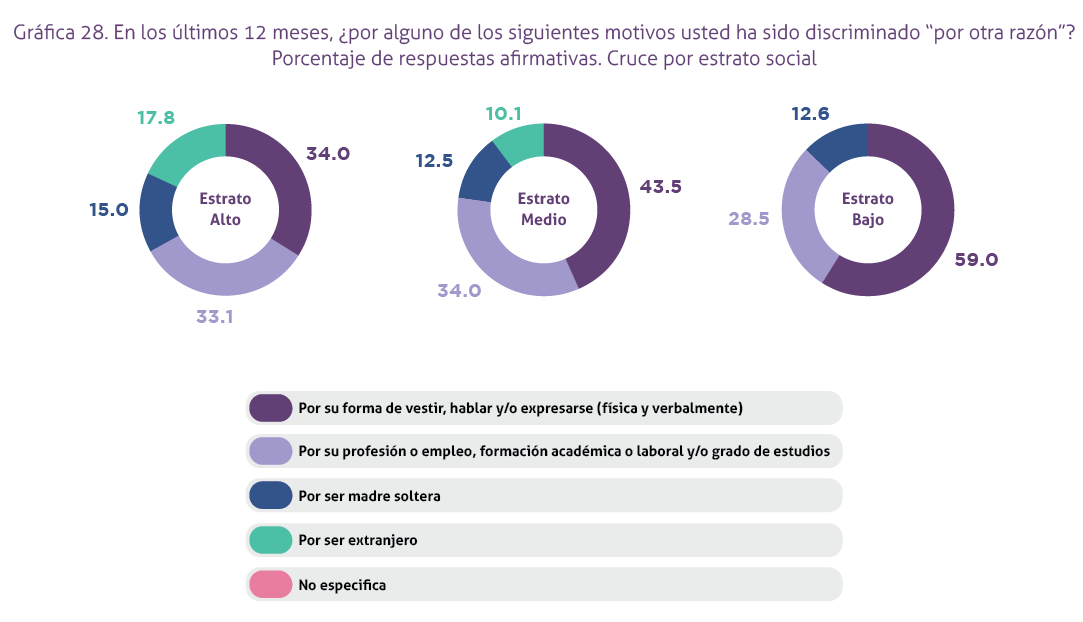

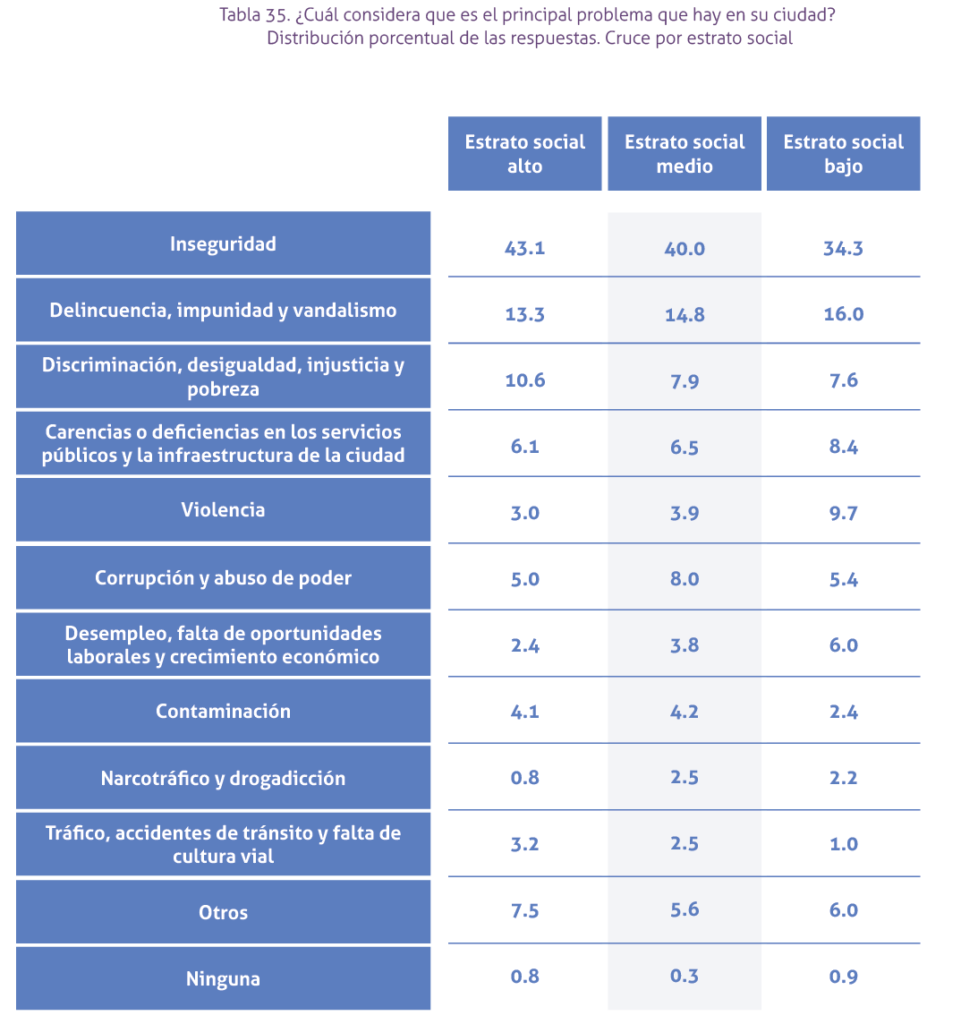

El motivo de discriminación que con mayor frecuencia señalan es por apariencia física, y la resienten más las mujeres y quienes ocupan el estrato socio económico bajo. Y si los cuestionamos sobre el principal problema que reconocen en su ciudad, en orden decreciente los primeros tres son: inseguridad, seguida de delincuencia, impunidad y vandalismo, y en tercer lugar la violencia; en los tres rubros quienes los destacan con mayor intensidad son las mujeres.

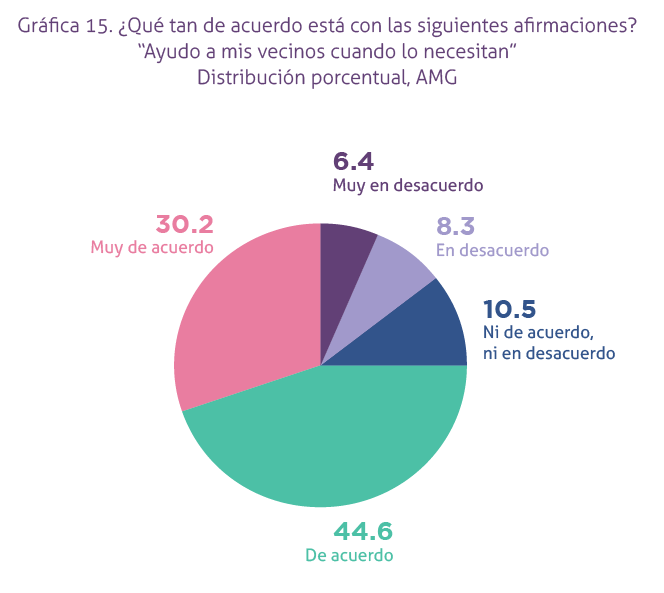

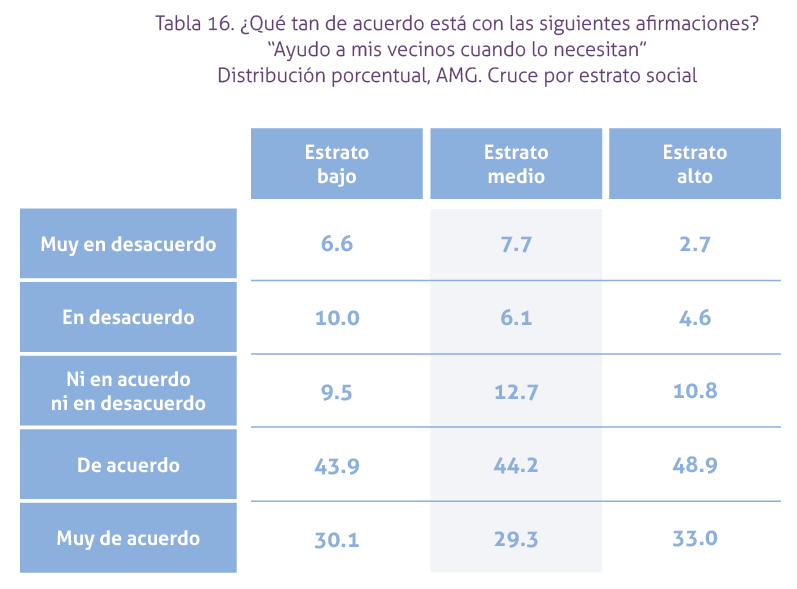

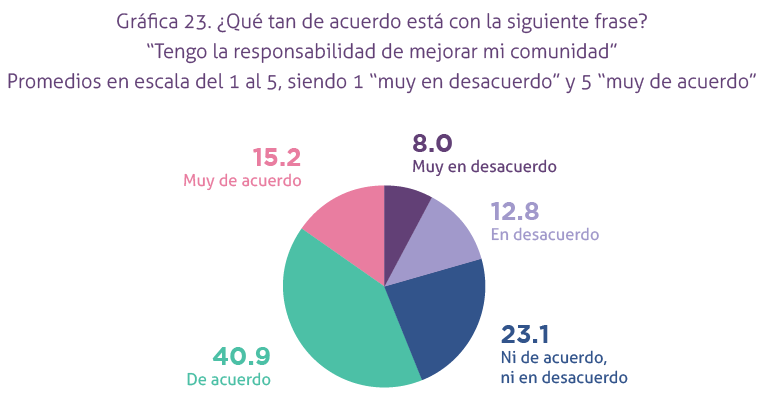

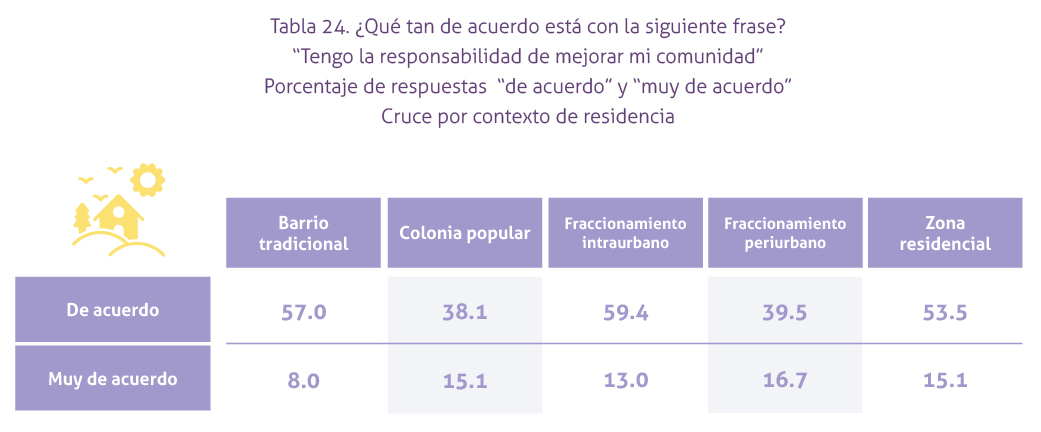

Las maneras en las que nos identificamos, o no, con las comunidades, con la sociedad de las somos parte, y que vamos formando, delinea un futuro, y si se trata de las y los jóvenes, saber esas maneras también es una especie de evaluación de lo que hemos hecho o dejado de hacer en favor de que las generaciones que dentro de muy poco estarán en control del rumbo que todas y todos tomaremos sean más propensas a confiar en los demás, a participar en lo que nos es común y a habitar-usar mejor los espacios que son de todos. De ahí el deseo de tener datos, no sólo para conocer y entender, sino para convocar a la acción correctiva, si es que lo que de ellos se desprende es negativo, o bien si es que algo de lo que como sociedad hemos hecho ha sido adecuado, y fomentarlo, por ejemplo, de lo que hay en esta Parte 4: tres de cada cuatro dicen estar dispuestos a ayudar a sus vecinos.

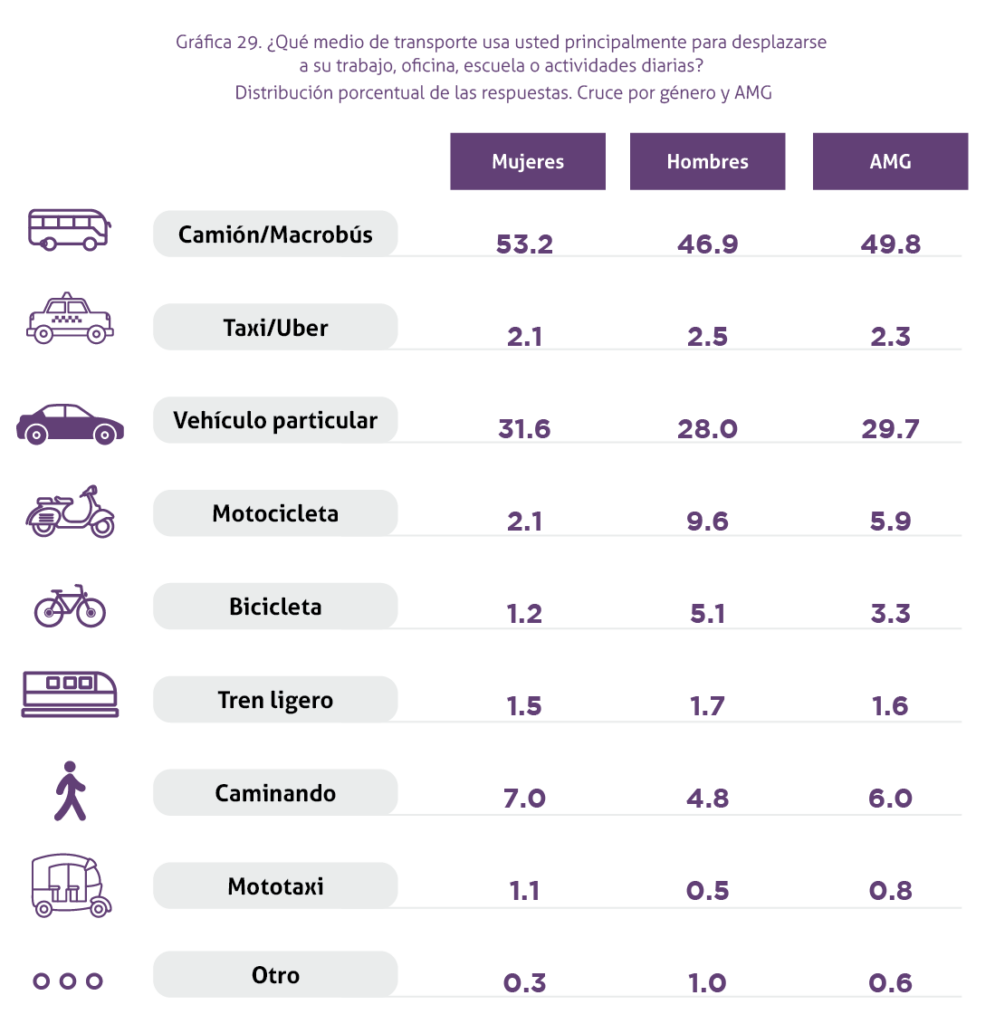

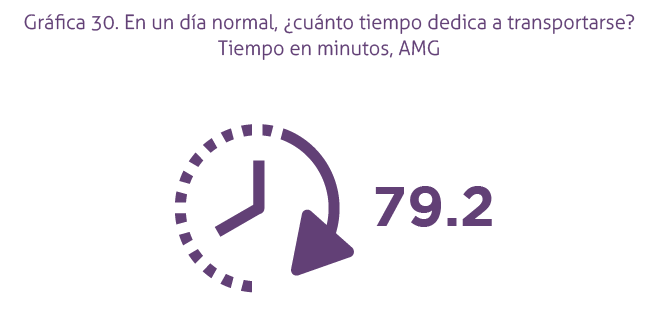

Nos parece que hay mucho por cambiar, de entrada, los prejuicios que tenemos respecto a este grupo etario (como ya quedó en evidencia en las tres partes previas) y luego, nuestro discurso respecto a las expectativas que nos generan: ¿en verdad les hemos dado las herramientas y los hemos puesto en las circunstancias que les permitan enmendar la plana que las generaciones que los precedieron les dejaron escritas? Tal vez este promedio nos dé pistas al respecto: 79.2 minutos es lo que cotidianamente les toma transportarse.

Justo para tratar de responder cuestiones como estas, y las muchas otras que seguramente detonará la información que ponemos a su alcance, es el fin que busca este estudio, sus cuatro partes: detonar el diálogo, el debate. Las mejores respuestas serán consecuencia de la pluralidad de miradas, de sentires, de pareceres.

Augusto Chacón Benavides

Director Ejecutivo de Jalisco Cómo Vamos