Presentación

Este estudio es la tercera edición de Ser Mujer en Guadalajara.

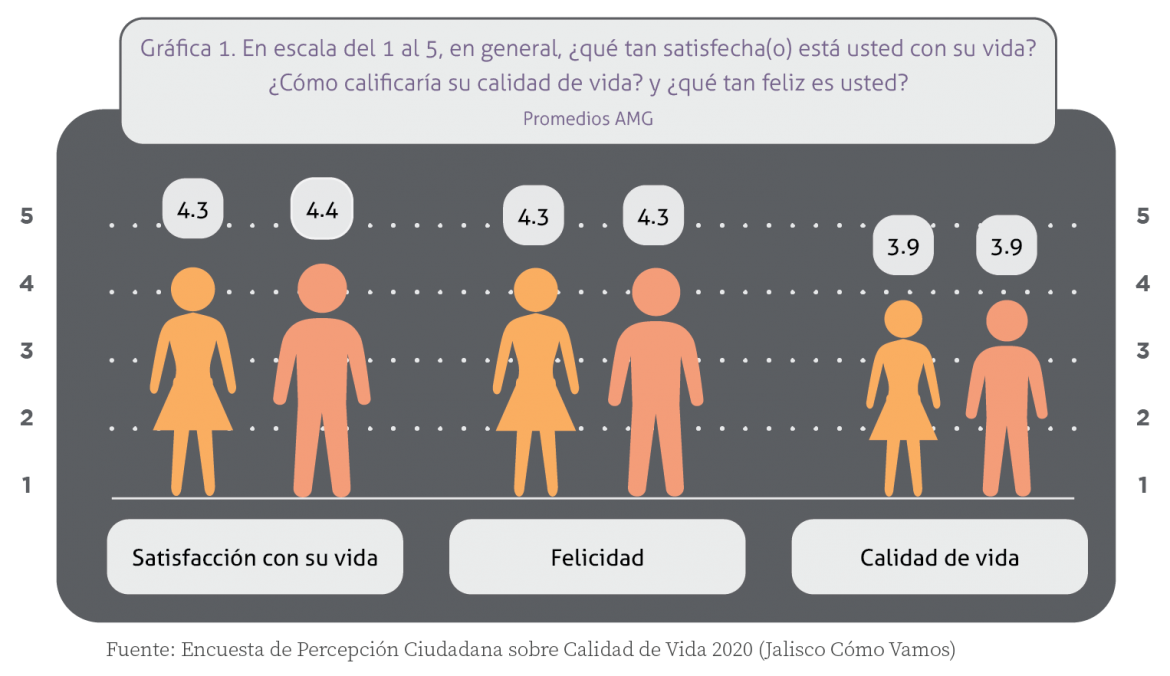

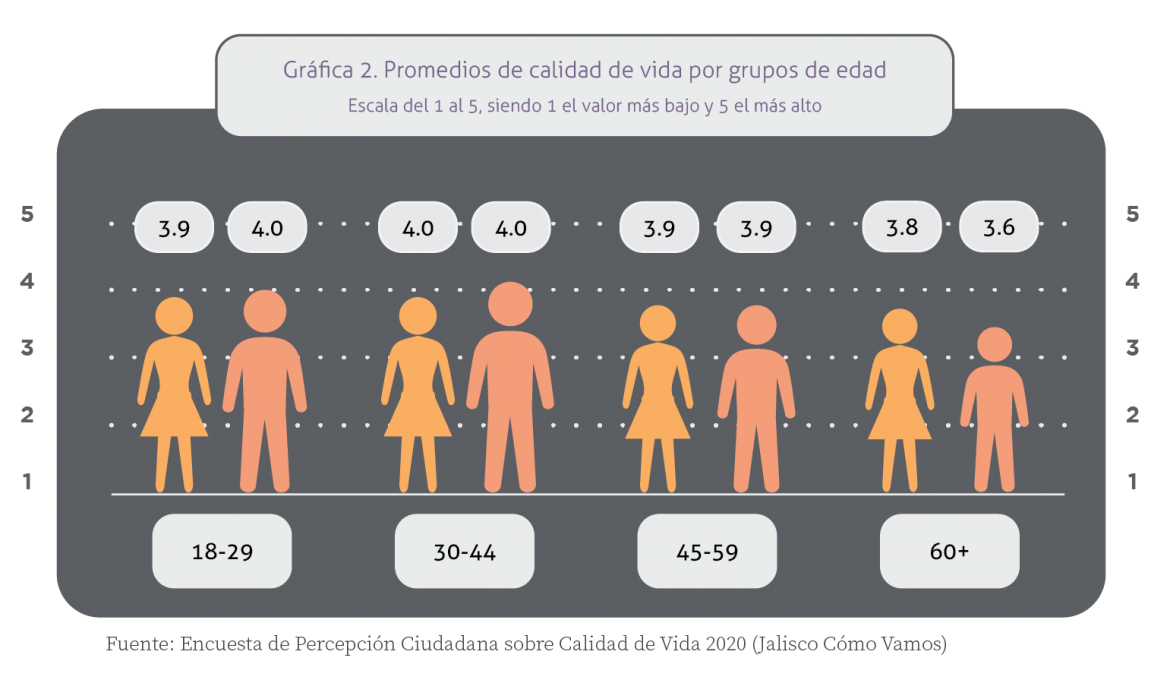

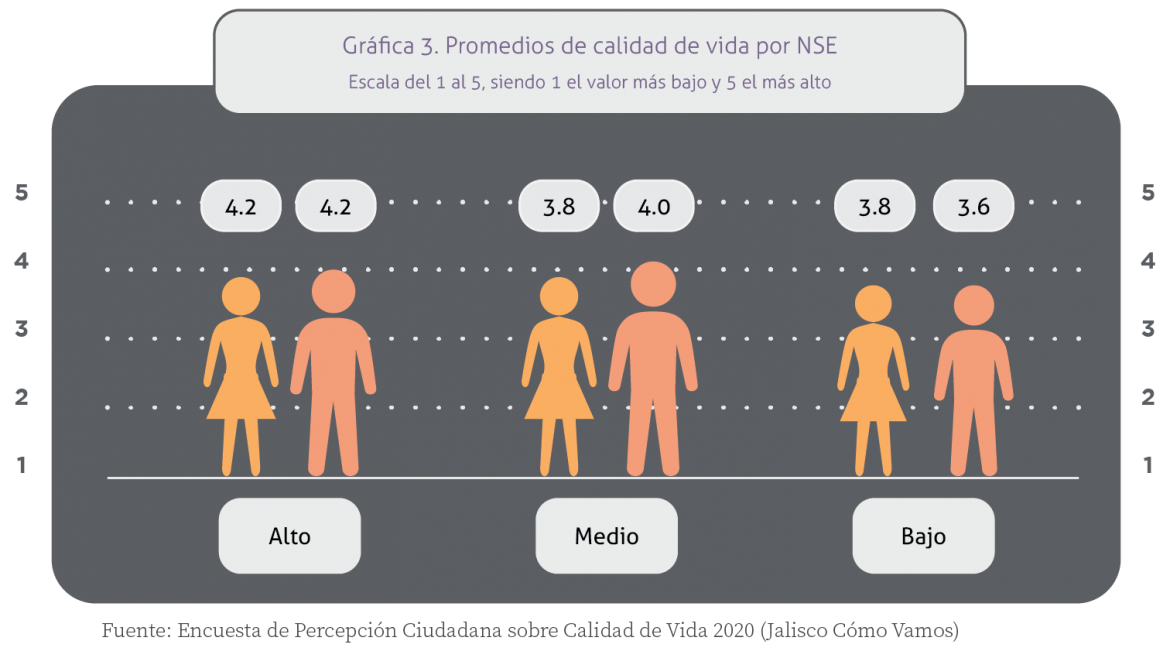

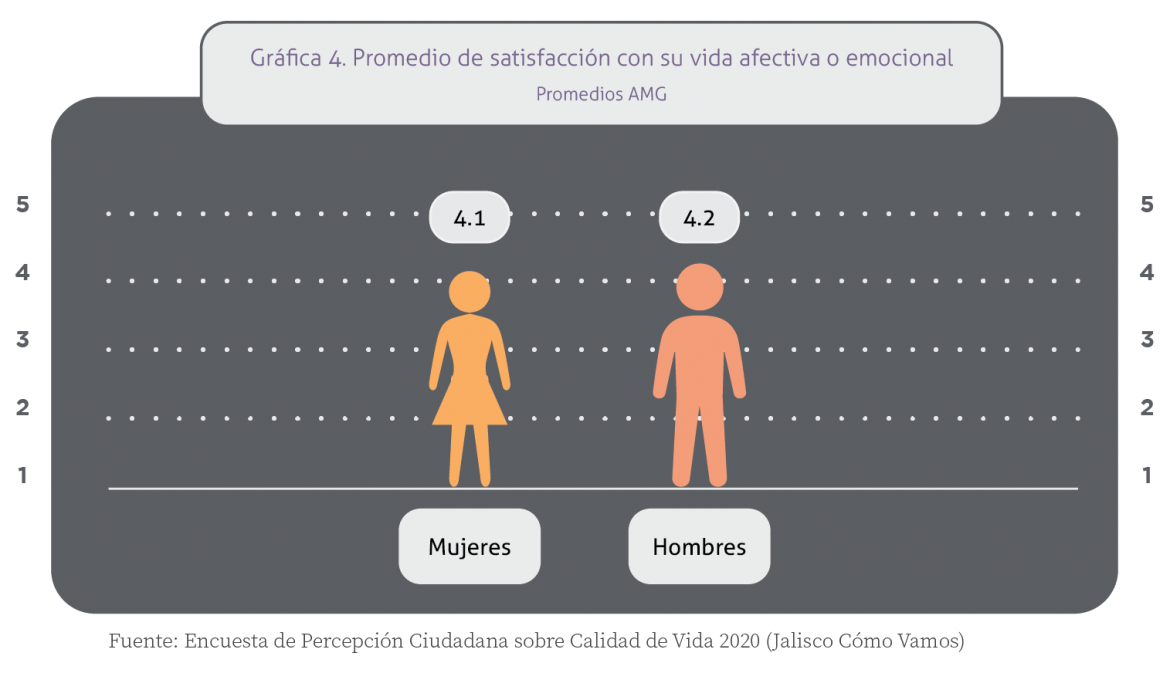

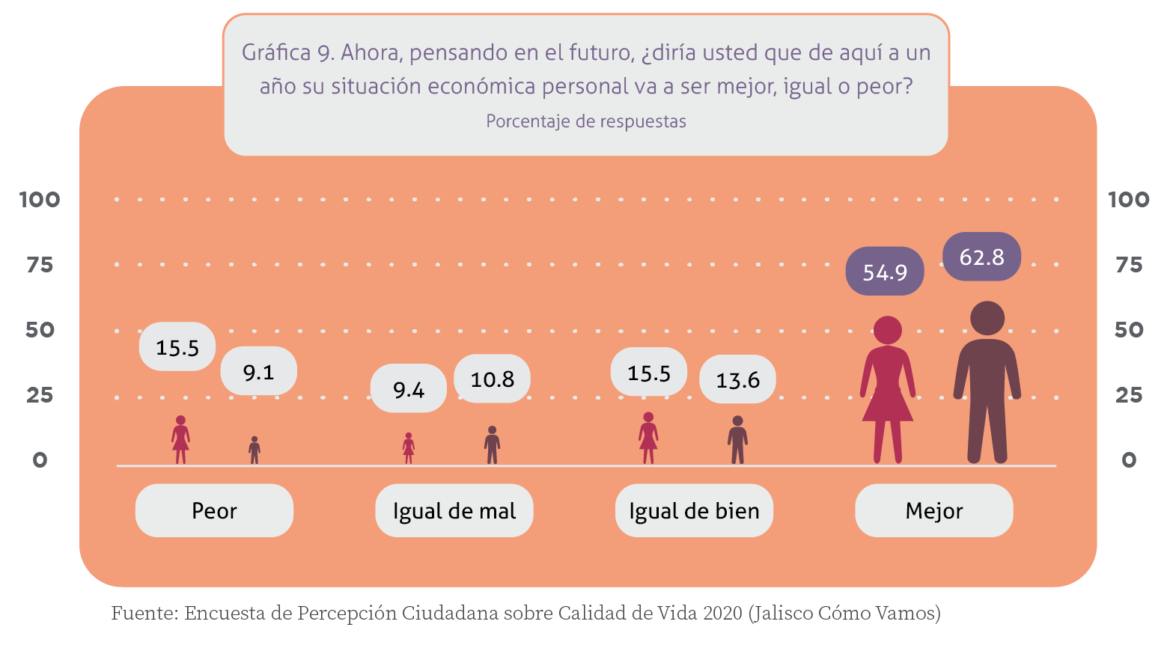

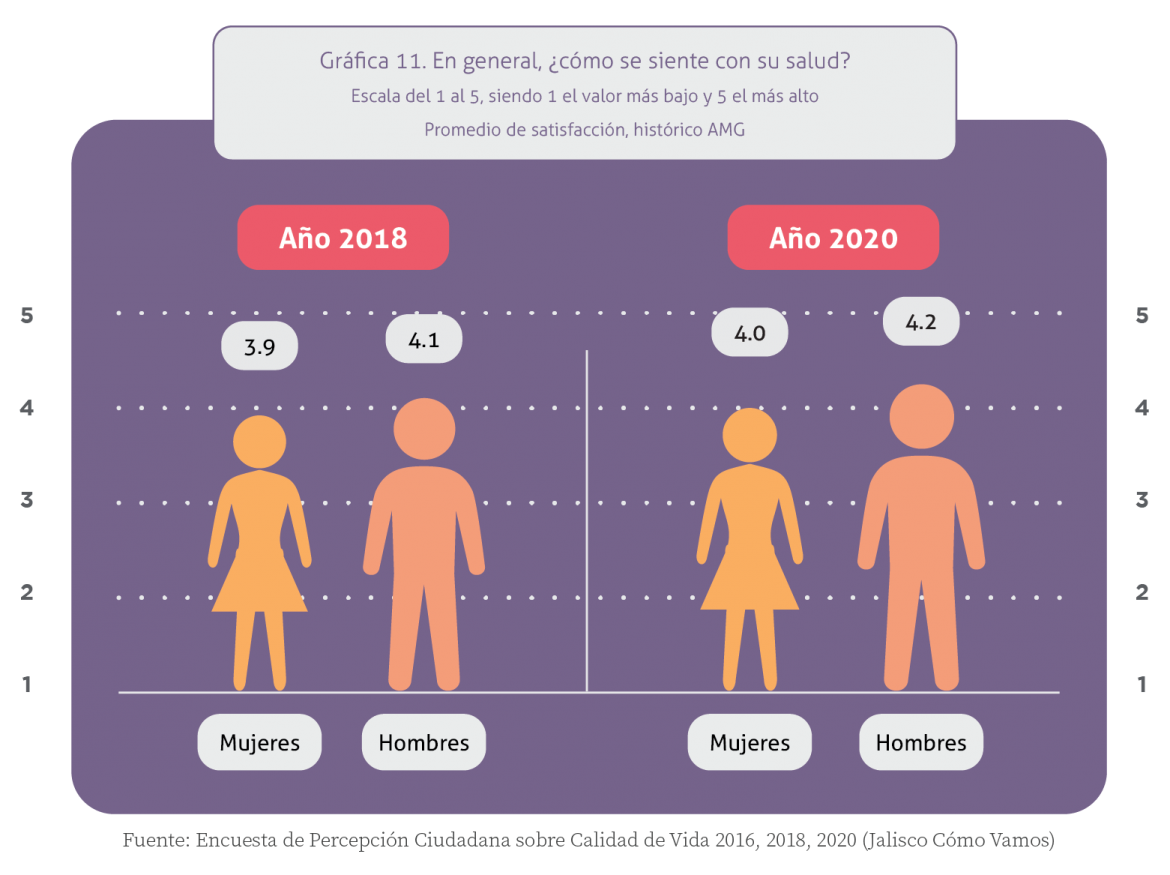

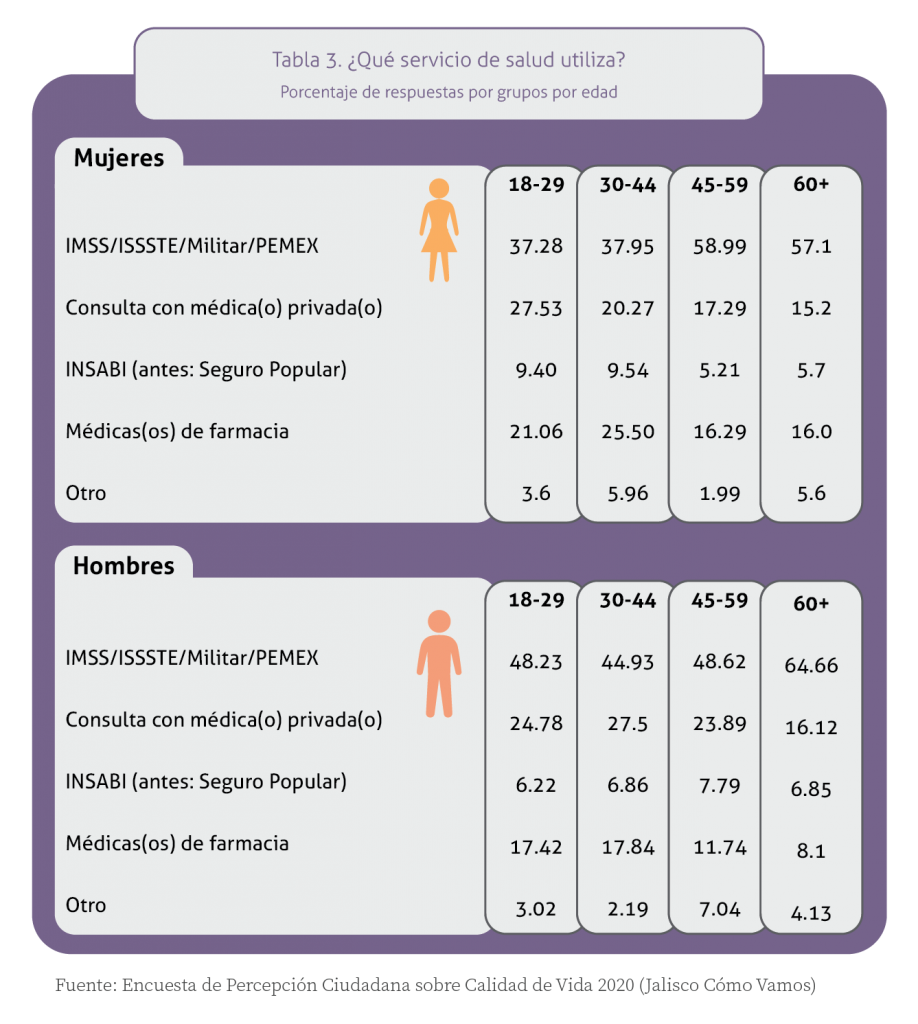

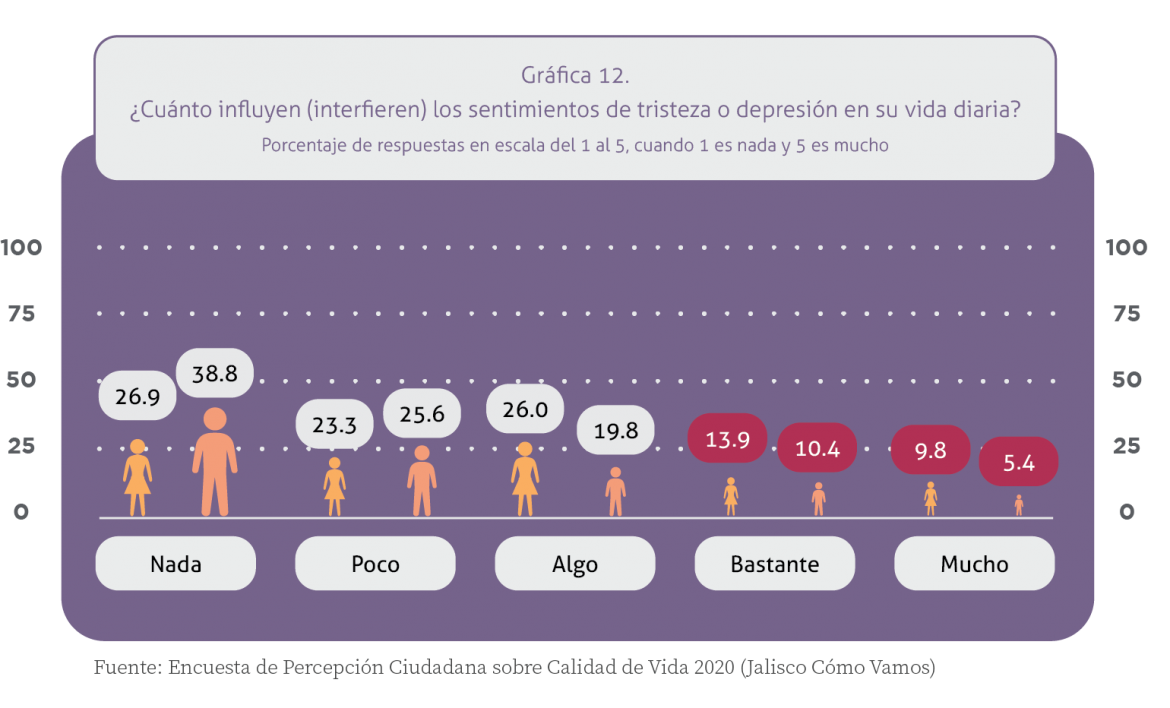

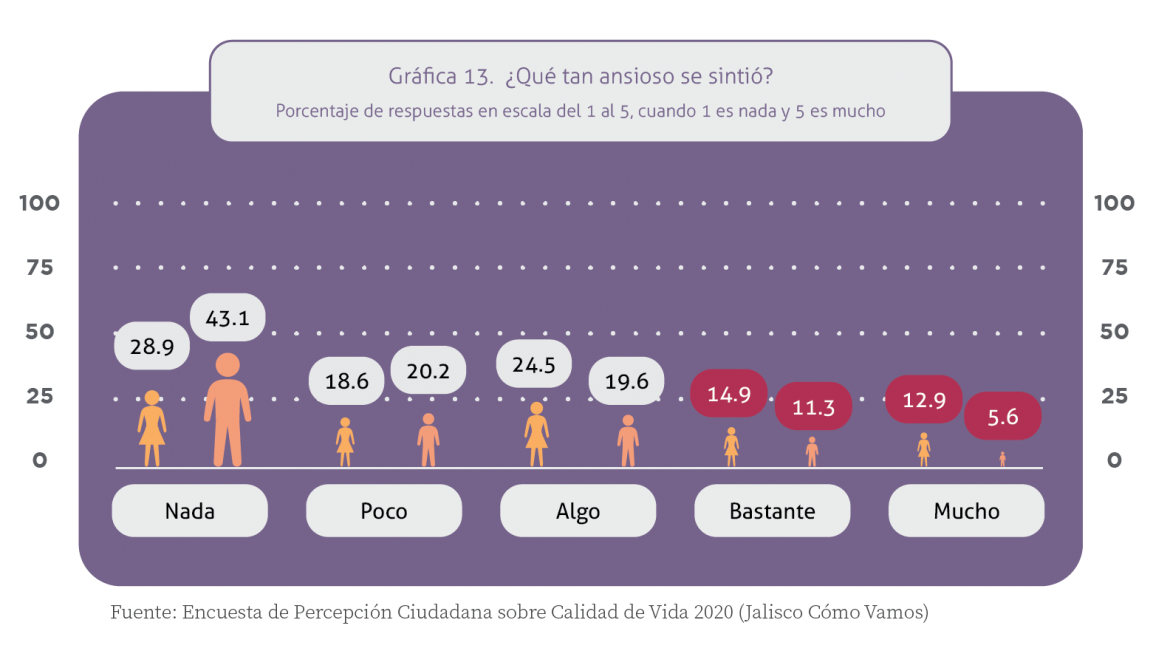

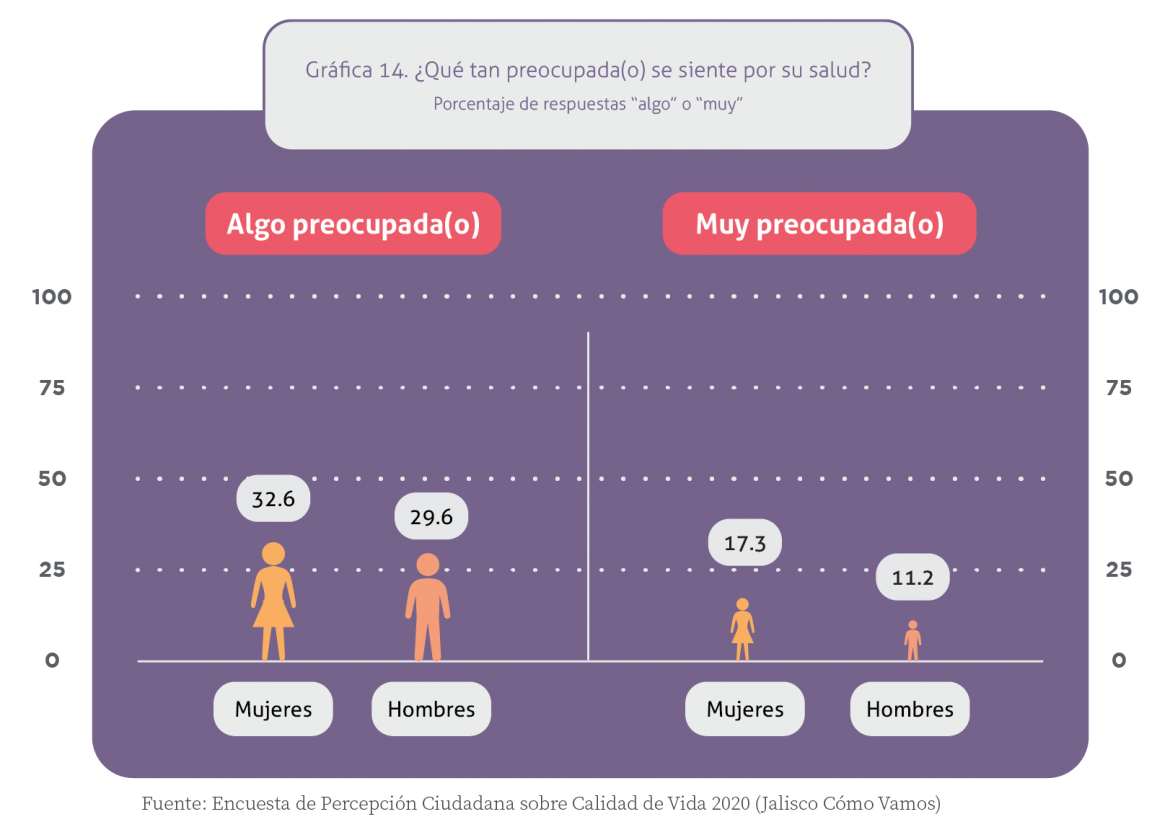

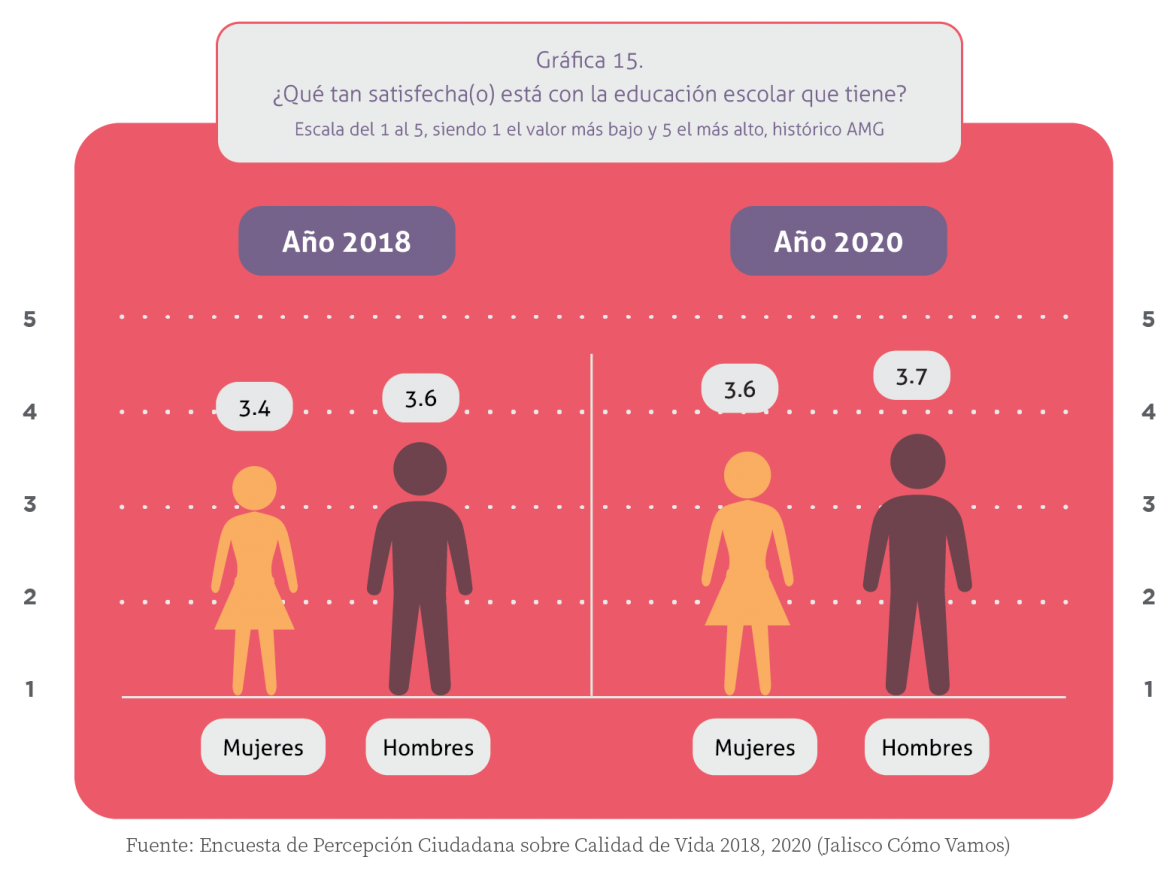

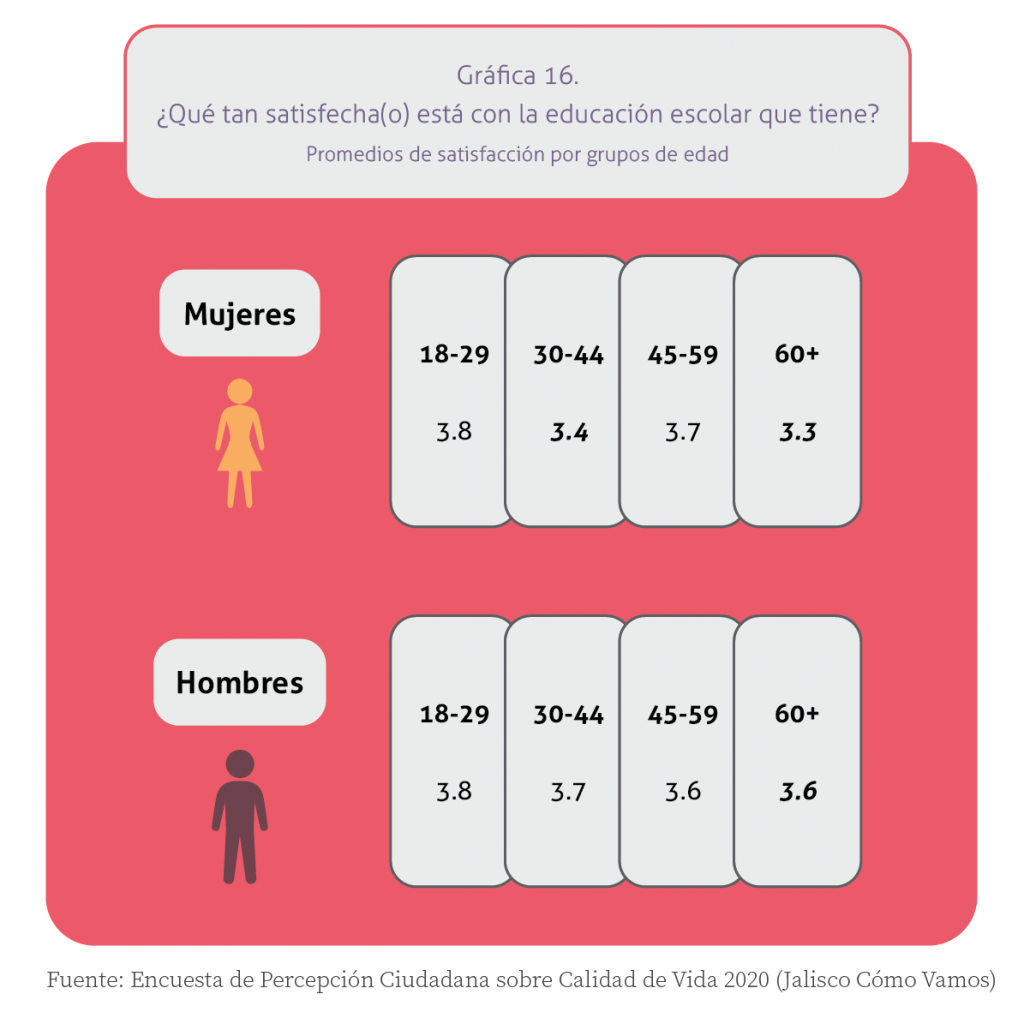

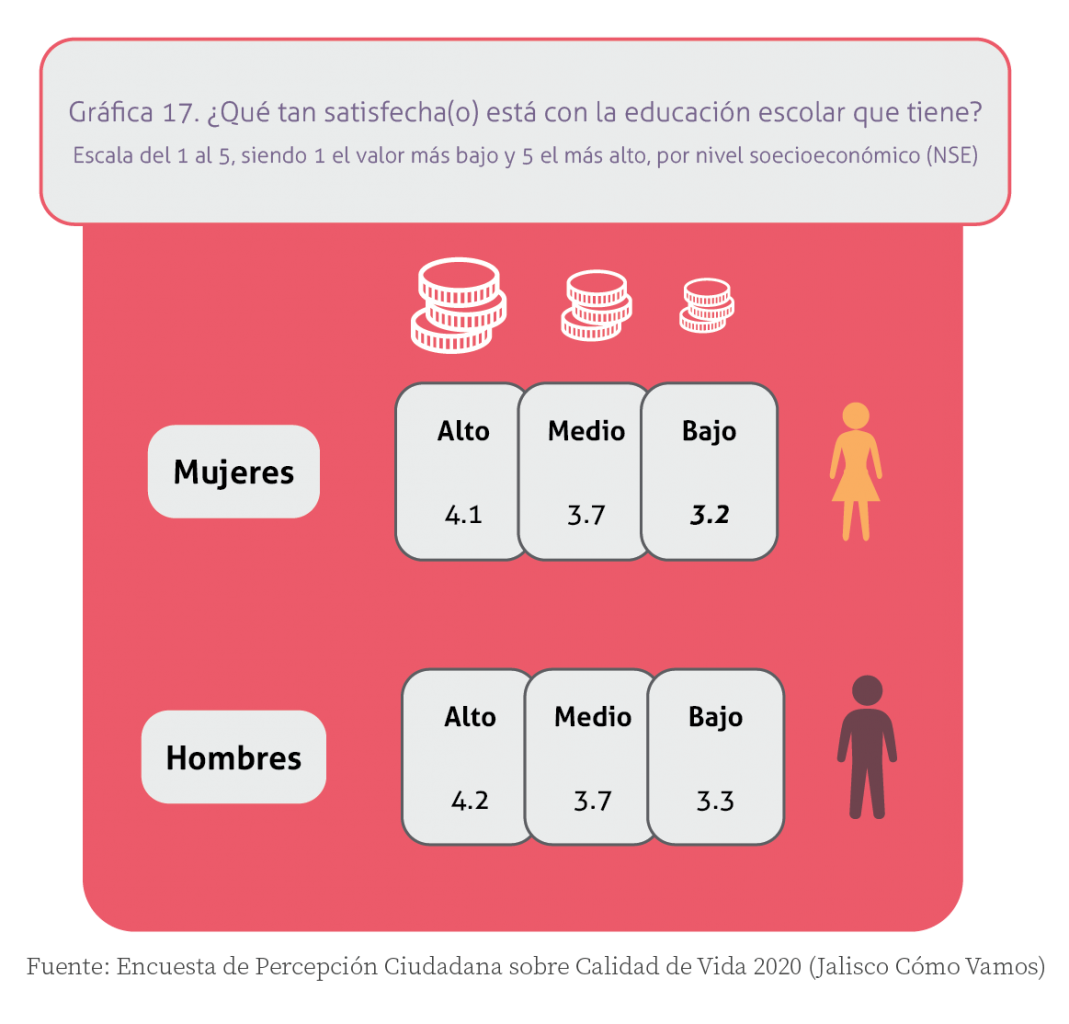

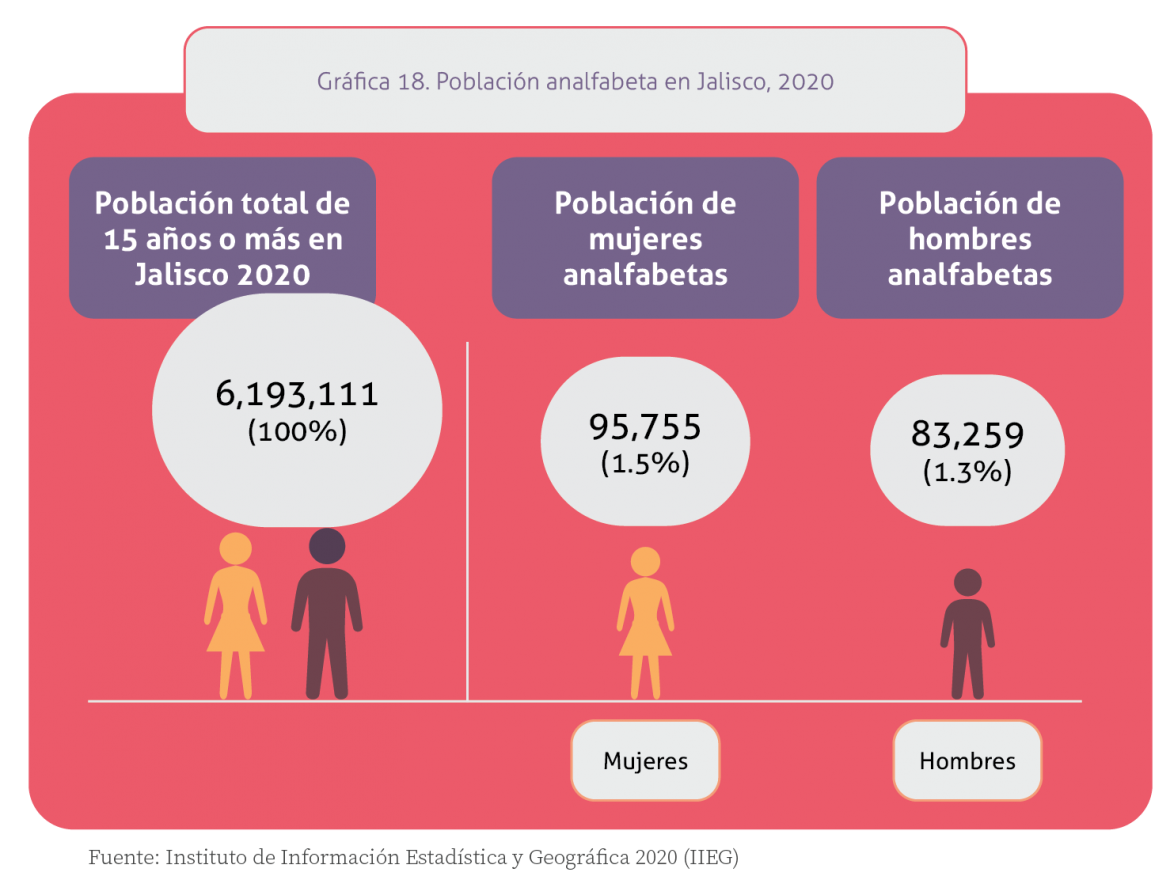

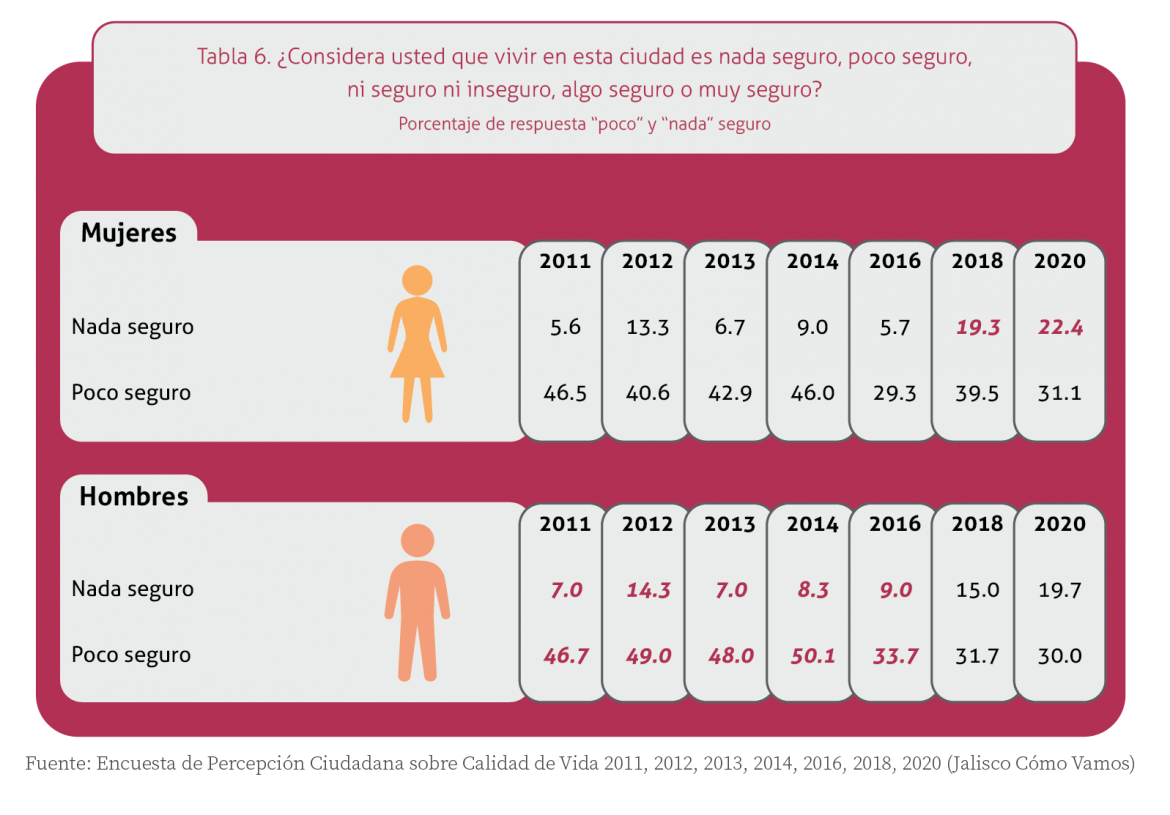

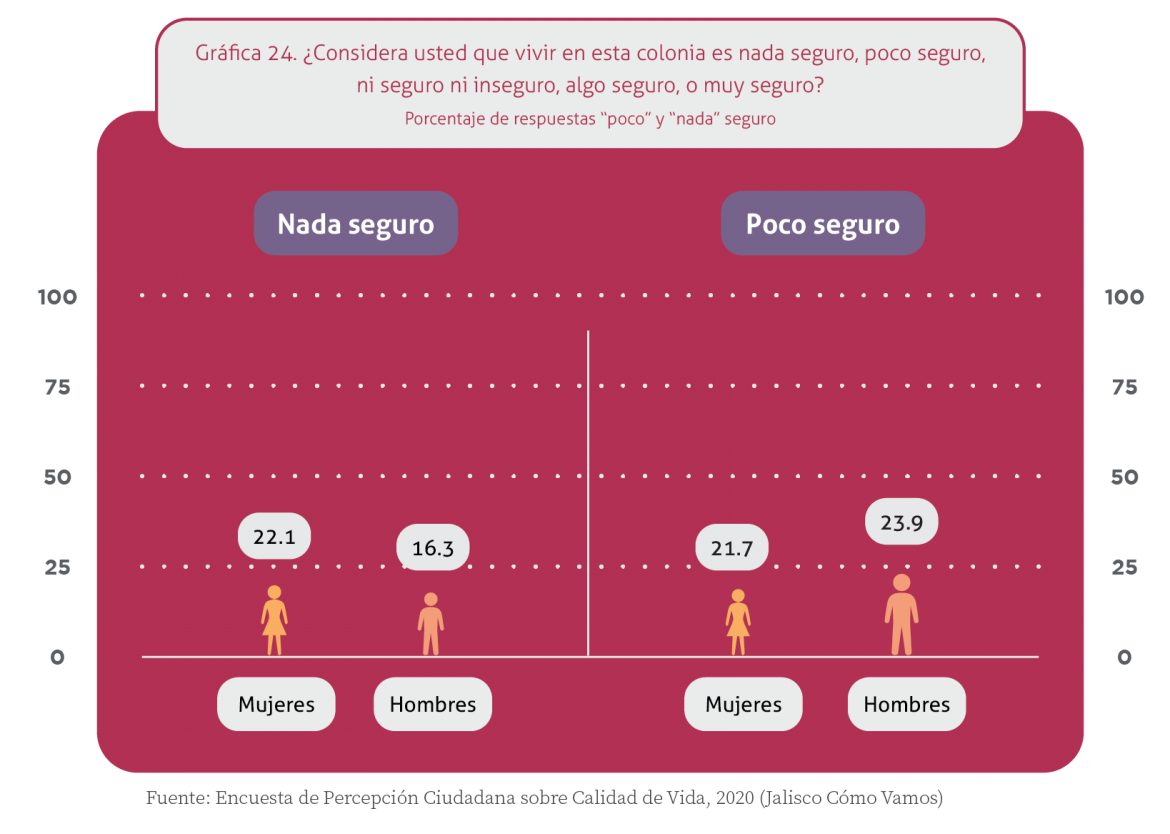

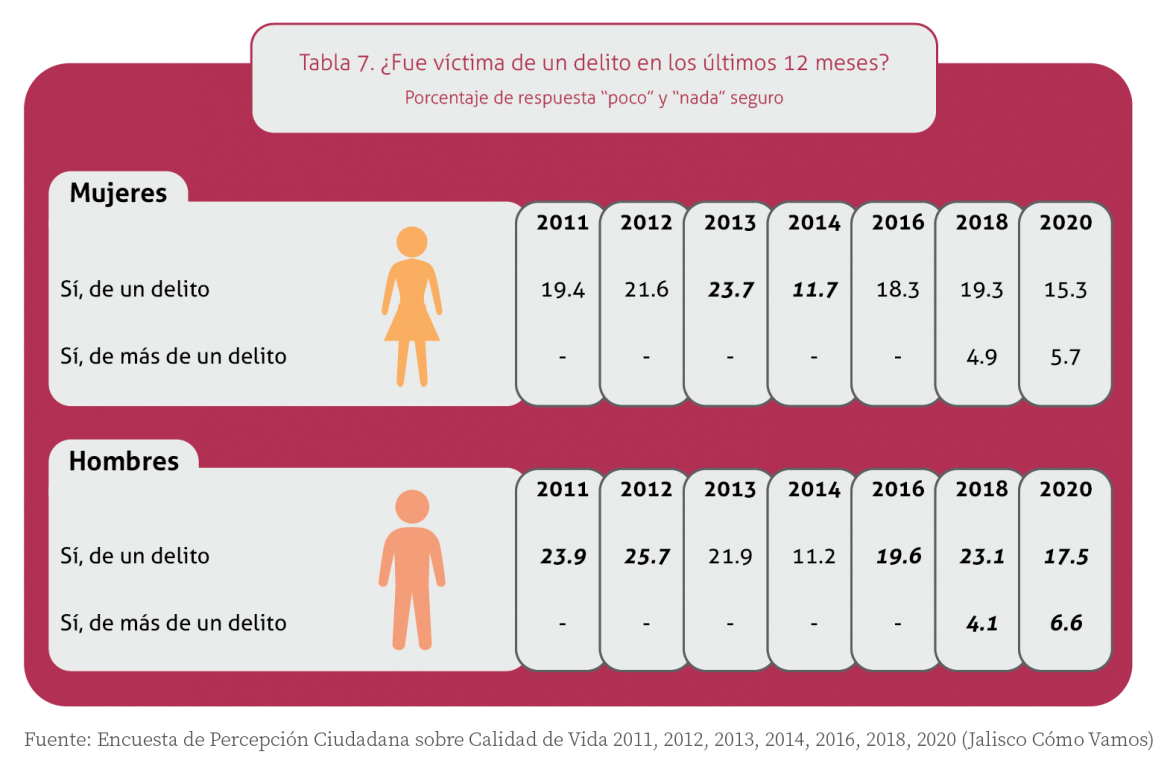

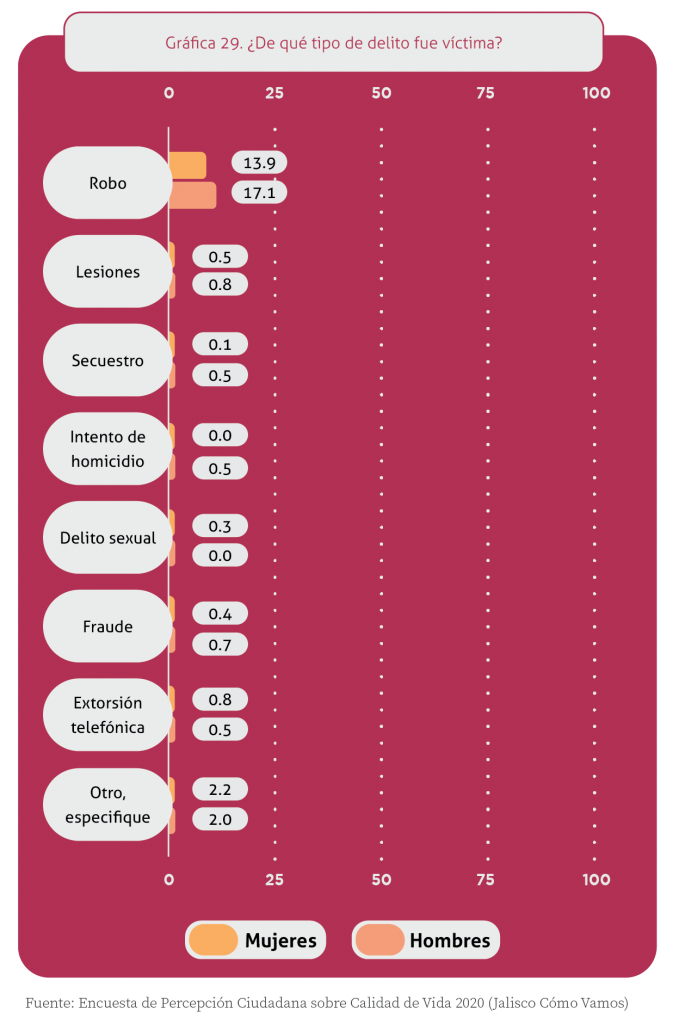

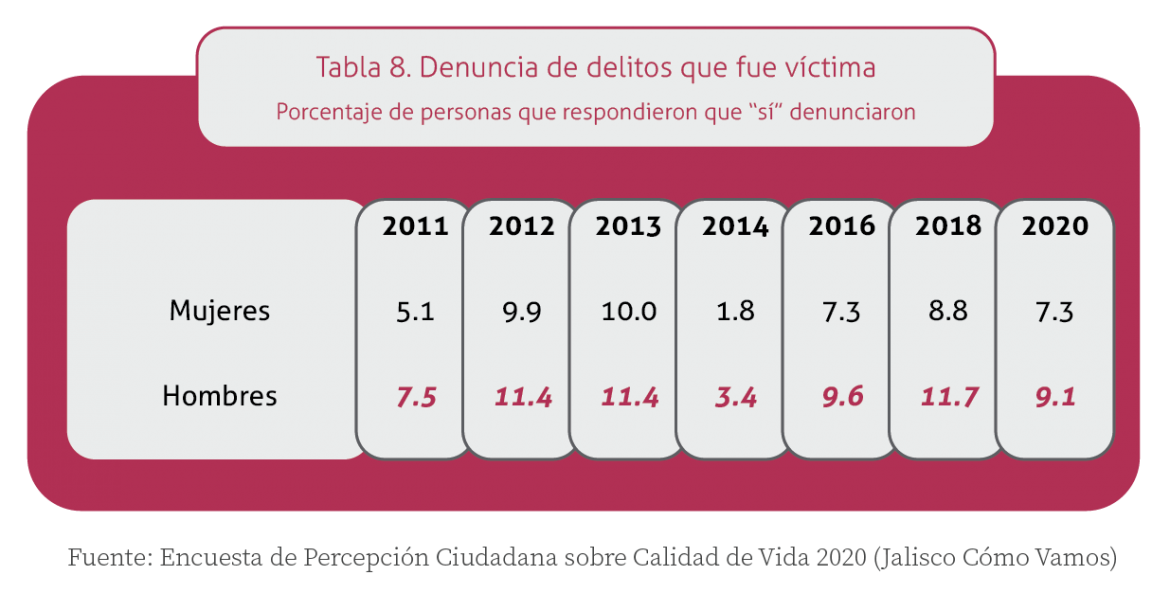

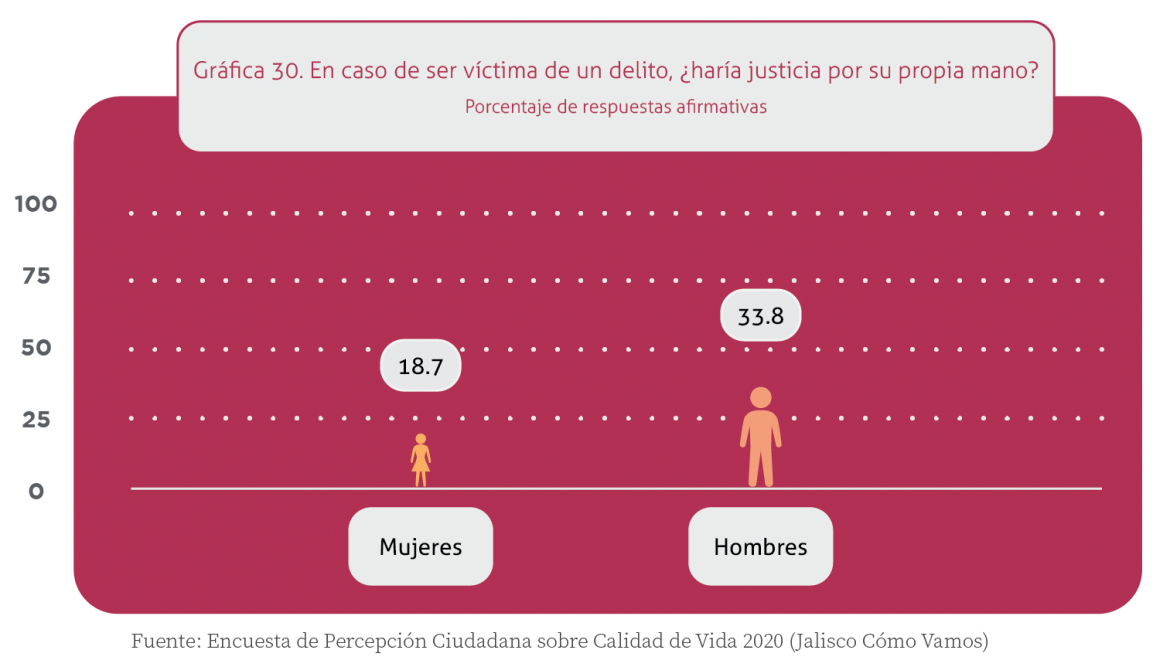

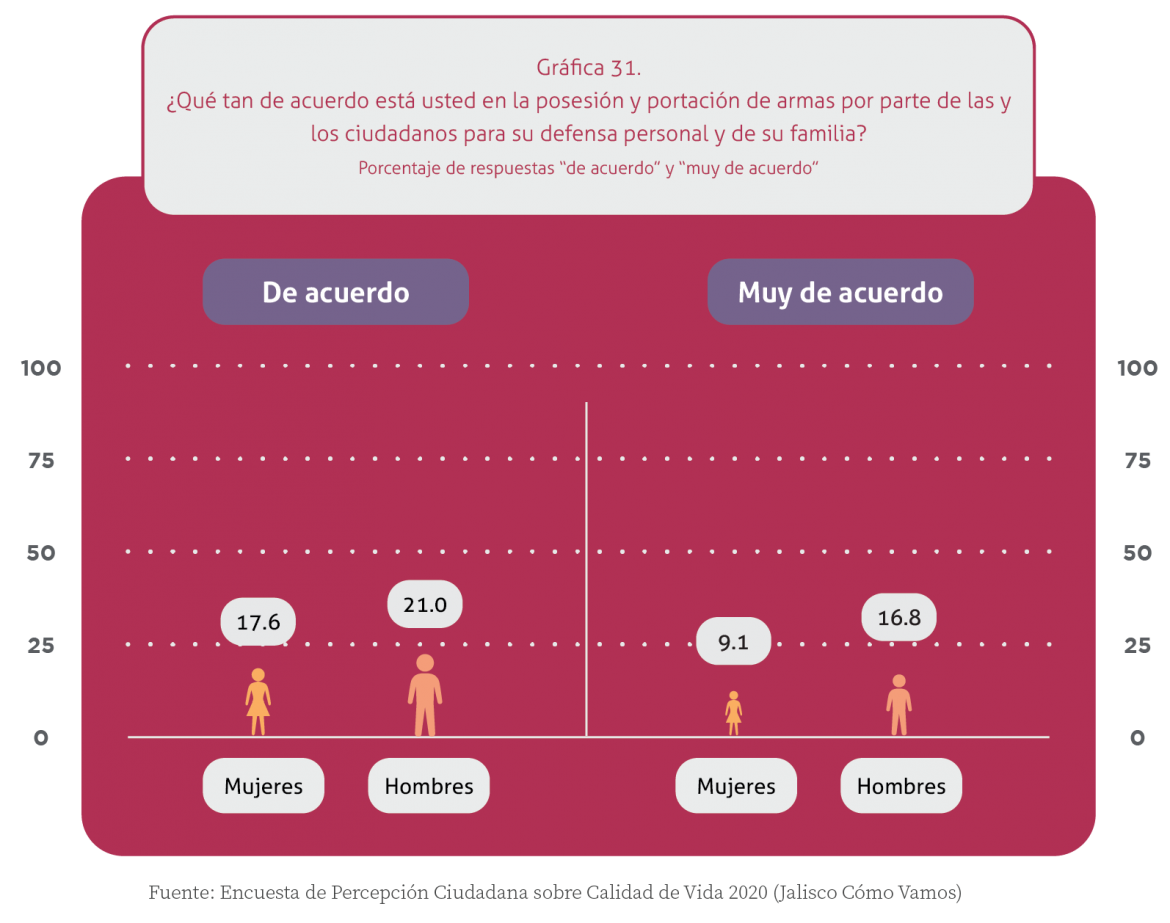

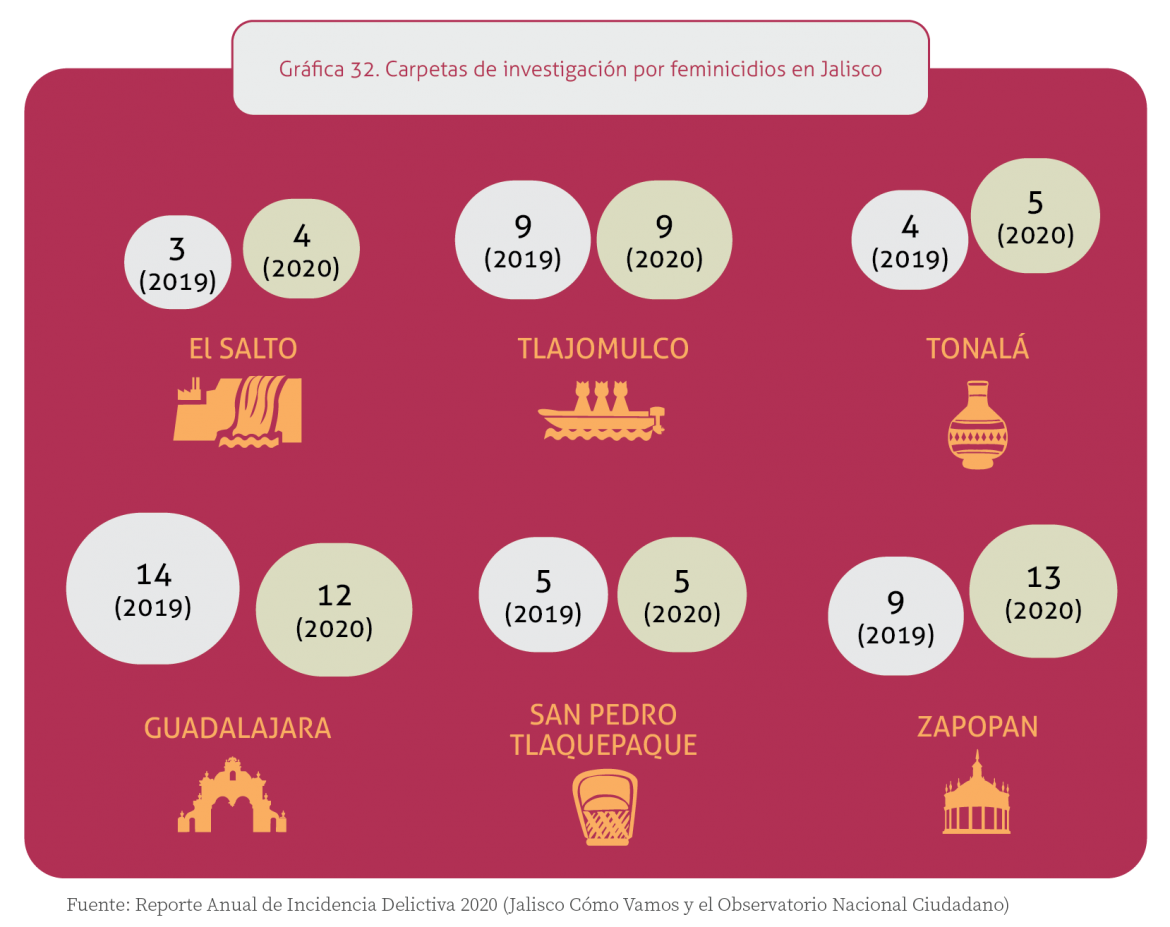

La principal fuente de información de la cual se alimenta es de la Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Calidad de Vida (EPCCV) 2020 realizada por Jalisco Cómo Vamos. Los resultados se presentan con el enfoque de género, mostrando diferentes perspectivas y experiencias por nivel socioeconómico y grupo de edad.

La realidad que vivimos las tapatías tiene diferencias importantes que es necesario evidenciar, para poder generar no solo concientización sobre el tema, sino provocar programas y políticas públicas que mejoren la situación de las mujeres en Guadalajara, en Jalisco y en el resto del país. Como en ediciones anteriores, el objetivo de este informe es recuperar las voces de las mujeres y mostrar cómo viven, cómo perciben su vida familiar, social y profesional.

Documentamos las perspectivas y experiencias de las mujeres buscando profundizar en cómo viven su entorno y el impacto de las brechas y desigualdades de género en su calidad de vida.

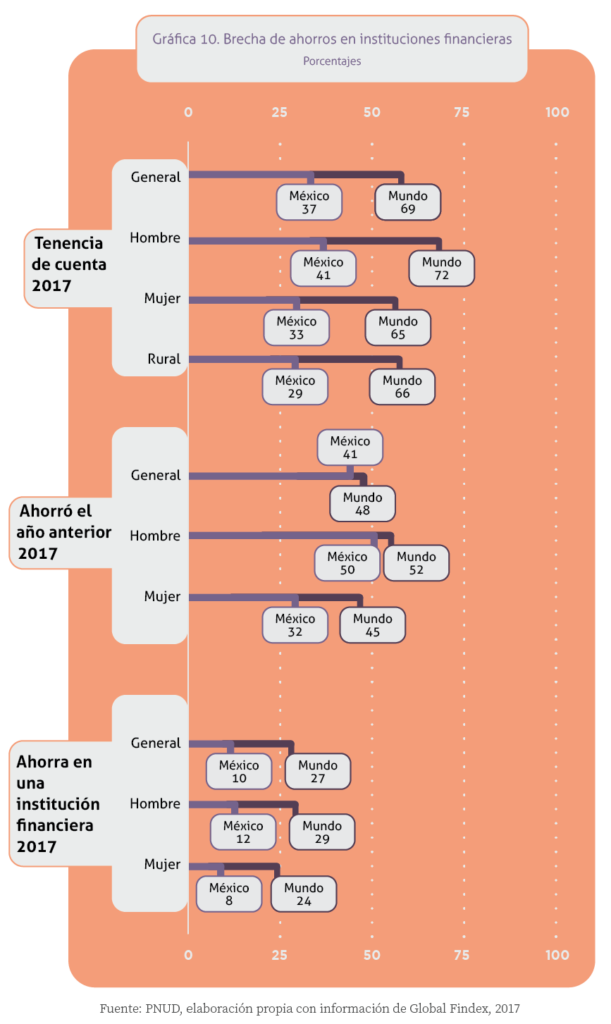

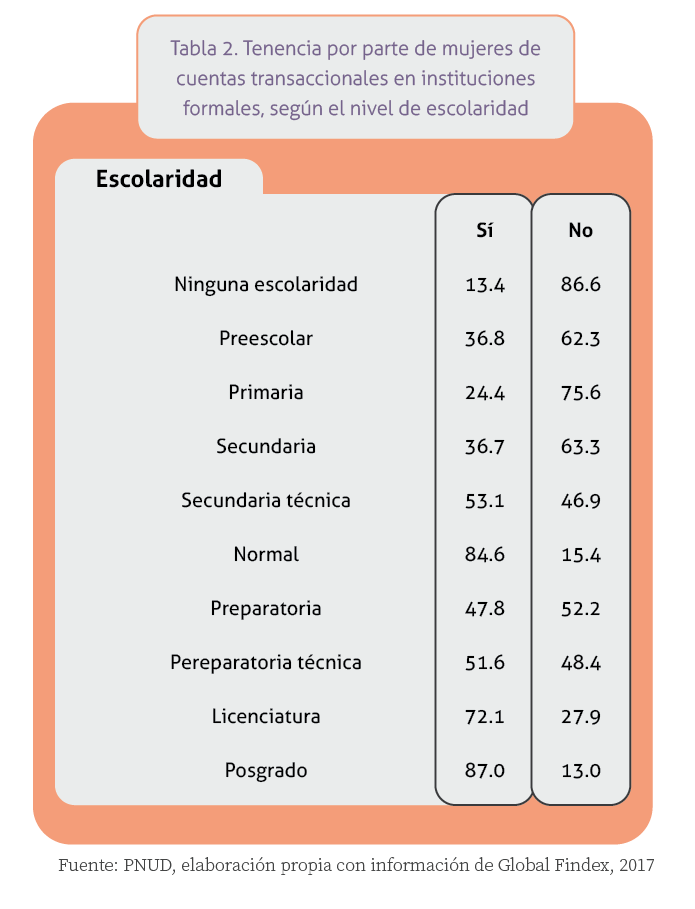

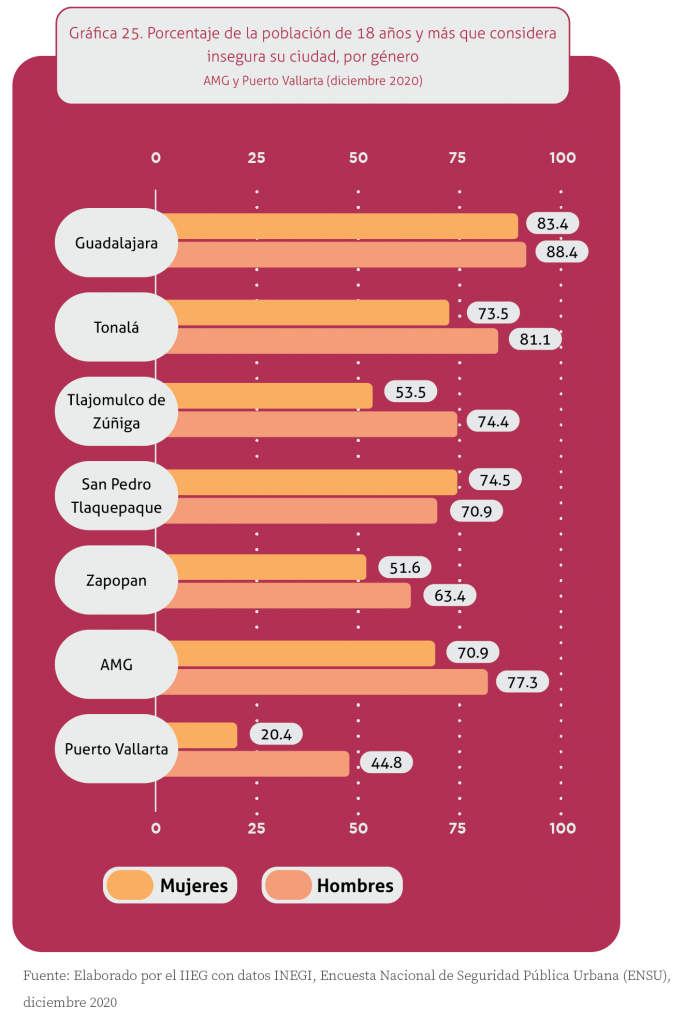

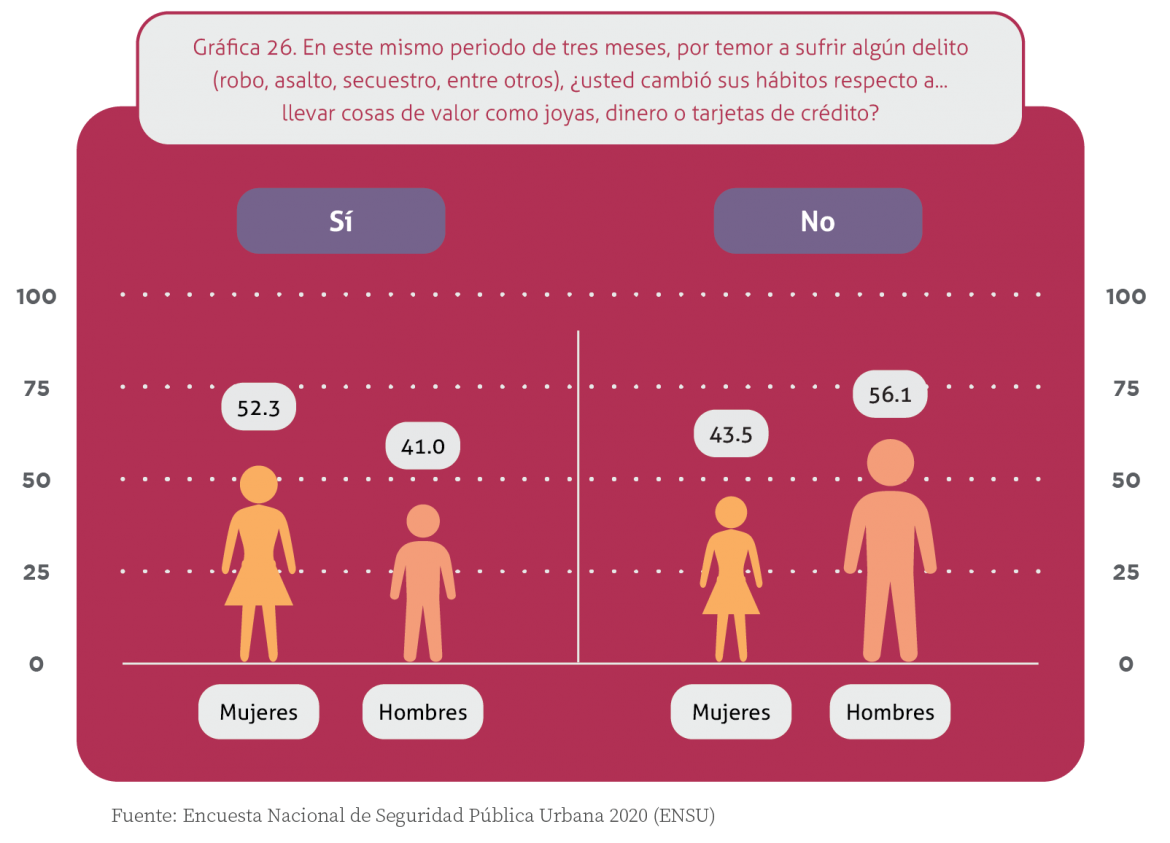

Por primera ocasión, en esta publicación contemplamos análisis históricos a partir de los resultados de la EPCCV de la edición 2020 y de ediciones previas para documentar la evolución de las diferentes necesidades y problemáticas que viven las mujeres. Para complementar el análisis, incorporamos datos de diversas fuentes como el MIDE Jalisco, así como distintos instrumentos y encuestas elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ONU Mujeres y la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH), entre otras.

A partir de esta tercera edición de Ser Mujer en Guadalajara, esperamos ampliar la evidencia sobre lo que significa ser mujer en nuestra ciudad, y la importancia de analizar y sobre todo, actuar para construir una sociedad mas justa e igualitaria.

– Equipo de Jalisco Cómo Vamos